27 Июня 2024

Автор: Андрей Алексеевич Авраменко — м.н.с. отдела стратегических разработок и проектов НИИ антимикробной химиотерапии (Смоленск).

***

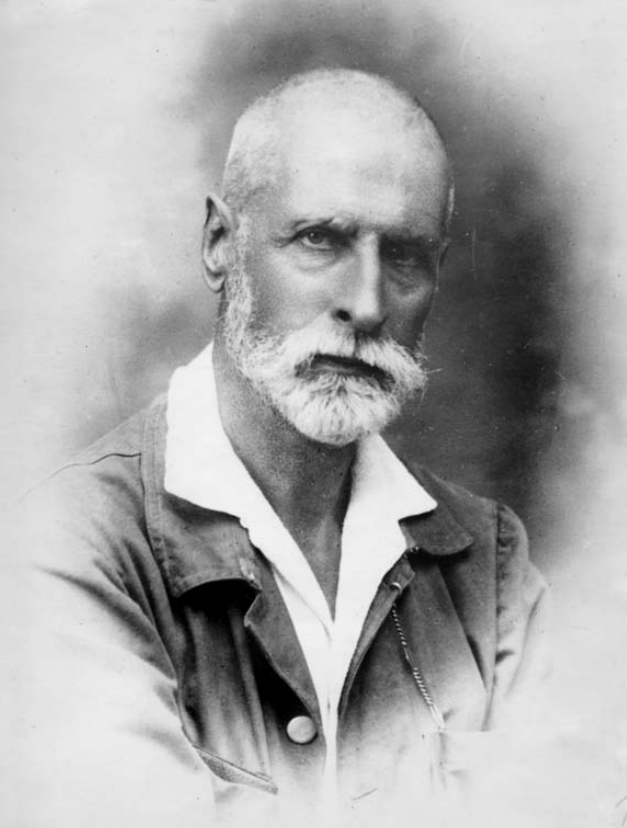

Yersinia pestis — грамотрицательная коккобацилла, возбудитель бубонной чумы. Название вида происходит от латинского слова pestis («зараза», «чума»), а название рода связано с фамилией его первооткрывателя — швейцарским бактериологом Александром Йерсеном[1] (Alexandre Émile Jean Yersin; 1863-1943).

Рассказ о великом бактериологе мы начнём с его бабушки — Франсуазы Йерсен. Франсуаза выросла в семье зажиточного винодела из кантона[2] Во, расположенного в западной, франкоязычной части Швейцарии. Каждый год на виноградниках её отца трудилось много наёмных рабочих из соседних деревень. Одним из таких батраков оказался обольстительный савоярец[3], имя которого не сохранилось в истории. Он рассказывал молодой и глупой Франсуазе о том, что является потомком разорившихся герцогов, и что много столетий назад вся окрестная земля принадлежала его великим предкам. Она слушала его с наслаждением, предаваясь каким-то своим девичьим мечтам. Вместе они тайком гуляли под звёздами и клялись друг другу в вечной любви, пока, наконец, в сентябре 1824 года, в канун праздника сбора винограда, Франсуаза не призналась ему, что беременна. Стоит ли уточнять, что порочный соблазнитель не собирался связывать себя узами брака и в тот же день исчез с плантации, даже не получив расчёт у владельцев. Отчаявшаяся Франсуаза в слезах бросилась на колени перед родителями, но те тоже отказались признавать зачатого в блуде внука и с позором выгнали распутную дочь из дома. Всеми брошенная, ища приюта, она переехала в тихий городок Морж на берегу Женевского озера, где родила сына Жан-Александра (дав ему свою фамилию Йерсен) и стала подрабатывать рукоделием. Позже она смогла открыть небольшой галантерейный магазин, который позволял им едва-едва сводить концы с концами.

Ребёнок Франсуазы отличался пытливостью и трудолюбием и после окончания средней школы всерьёз заинтересовался естественными науками. Одинокая мать не пожалела своих скудных средств, чтобы отправить единственного сына в Женевскую академию, где Жан-Александр с особым рвением стал учиться у лучших профессоров физике и зоологии, а также самостоятельно освоил латынь, полагая, что этот язык будет незаменим в будущей научной карьере. В восемнадцать лет ему посчастливилось вернуться в родной Морж на вакантную должность главного учителя в общеобразовательной школе. Согласно должностным обязанностям он преподавал детям все естественные науки, включая математику и географию, вёл занятия по гимнастике и нёс бремя классного руководства. Несмотря на большую ответственность и трудоёмкость, учительская должность в то время крайне скромно оплачивалась, поэтому молодой педагог был вынужден ещё подрабатывать в женском колледже и давать частные уроки. Преподавание занимало у него до 10 часов в день, и Франсуаза искренне удивлялась, откуда сын находил силы и свободное время, чтобы заниматься ещё и наукой.

Да, чистая академическая наука всегда оставалась настоящей страстью Жан-Александра Йерсена, которой он отдавал всего себя без остатка. Его жизнь подчинялась строгому распорядку: 4-5 часов на сон, 10 минут на еду. Во время перерывов между уроками он жадно хватался за книгу или научную статью, ну а школьные каникулы и вовсе были золотым временем для его исследовательской работы. Преодолевая недюжинную усталость, смиряясь с безденежьем, он тратил все средства на покупку различного оборудования, с которым регулярно отправлялся пешком в окрестные горы. Там, в долинах и на высоких пастбищах, Йерсен проводил метеорологические измерения, составлял гербарии, наблюдал за повадками насекомых и охотился за редкими видами. Свои наблюдения на разные темы он публиковал в европейских журналах, но со временем сосредоточился лишь на одной области, которая целиком завладела его вниманием — ортоптерологии — науке о прямокрылых насекомых: саранче, кузнечиках и сверчках. Он стал методично составлять коллекцию европейских Orthoptera во всём многообразии их видов с половой и возрастной дифференциацией. Словно филателист или нумизмат Йерсен обменивался с коллегами-энтомологами из Франции и Германии бабочками и жуками, чтобы заполучить недостающих кузнечиков и медведок. Его коллекция была поистине грандиозна и уникальна, в том числе благодаря доведённому им до совершенства методу консервации насекомых, основанному на заполнении герметичных экспозиционных ящиков сероводородом.

После покупки микроскопа научные успехи Жан-Александра вышли на принципиально иной уровень. Получив возможность в мельчайших деталях изучать строение насекомых, он заинтересовался явлением стридуляции у прямокрылых — характерным стрекотанием, издаваемым для звуковой коммуникации кузнечиками и сверчками. С той поры дом Йерсена превратился из мёртвой кунсткамеры, полной трупов засушенных насекомых, в живую летнюю полянку, где из каждого уголка доносилось жужжание, стрекотание, писк, треск и прочая какофония высокочастотных звуков, которые хозяин любовно называл «музыкой» и «песнями». Благодаря внимательному исследованию стридуляций Йерсен смог выстроить собственную номенклатуру издаваемых насекомыми трелей. Он первым в мире доказал видоспецифичность «песен» Orthoptera и научился записывать их с помощью нотной грамоты. Также, посредством микроскопа, Жан-Александр изучал линьку у прямокрылых, развитие их органов в личиночной стадии, исследовал кровеносную и нервную системы членистоногих.

Несмотря на плотный график работы и одержимость наукой, он умудрялся находить время ещё и на личную жизнь. В 1858 году Жан-Александр Йерсен женился на своей бывшей ученице из женского колледжа — 23-летней Фанни́ Мошель. Фанни была на десять лет моложе него и восхищалась его талантом. Ещё на самом первом свидании, когда Жан-Александр пригласил её к себе домой и с воодушевлением стал показывать, как спариваются прооперированные им сверчки, эта удивительная женщина вдруг решила, что такой непревзойдённый гений непременно должен стать её мужем. Семейство Мошель были протестантами, чьи предки бежали в Швейцарию с юга Франции в конце XVII века, когда «король-солнце» Людовик XIV отменил Нантский эдикт о веротерпимости и организовал религиозное преследование гугенотов. На момент свадьбы отец Фанни уже давно умер, а старая и больная мать не вставала с кровати, поэтому была согласна на любого зятя, лишь бы успеть передать свою дочь с рук на руки и со спокойным сердцем отойти в мир иной (что вскоре и произошло).

Фанни Мошель родила Йерсену двух замечательных детей — Эмили и Франка — и была беременна третьим. Чтобы содержать такую большую семью и дом с прислугой, одного только жалования преподавателя и частных занятий было недостаточно, поэтому Жан-Александру пришлось согласиться на хорошо оплачиваемую должность интенданта (государственного управляющего) пороховым заводом в пригороде Обона, который располагался всего в 10 километрах от Моржа. Семья получила в пользование просторный двухэтажный особняк с садом, а Йерсен — достойное жалование и собственную химическую лабораторию, правда забот от этого значительно прибавилось. Приходилось постоянно пропадать на заводе в тщетных попытках привести в порядок бухгалтерию и перебороть безалаберное производство. Он забывал о еде, практически не спал, но в редкие свободные минуты забирался к себе на обустроенную мансарду и блаженно припадал к окуляру микроскопа в поисках новых открытий, которые таили в себе крошечные тельца полевых кузнечиков. Именно за этим занятием вечером 2 сентября 1863 года его настиг роковой удар — Жан-Александр в приступе сильнейшей боли схватился за голову, пошатнулся и, потеряв сознание, упал, опрокинув при этом несколько банок с насекомыми. Прибежавшая на шум беременная жена распахнула дверь в его кабинет, но обнаружила лишь бездыханное тело, распростёртое на полу в окружении весело скачущих и стрекочущих сверчков. Жан-Александр Йерсен скончался от кровоизлияния в мозг в возрасте 38 лет[4], не дожив всего трёх недель до рождения сына, которого Фанни назвала в его честь — Александром.

Оказавшаяся без средств к существованию безутешная вдова и одинокая мать троих детей распродала всё имущество, включая одежду, посуду и даже энтомологическую коллекцию мужа, чтобы открыть частный пансион для девушек в Морже. Она купила большой дом на прибрежной улице, в котором более десяти студенток стали обучаться манерам, музыке, рисованию, кулинарии и домоводству — всему тому, в чём Фанни прекрасно разбиралась благодаря семейному протестантскому образованию.

Как можно заметить, насмешливая судьба провернула с Йерсеном-младшим тот же фокус, что и с Йерсеном-старшим: мальчик рос без отца, лишённый бабушек и дедушек, в безденежье, с работающей с утра до ночи матерью. Александр был тихим и замкнутым, и часто пропадал из дома, в одиночку уходя далеко в Альпы. Он обожал взбираться на высокие зелёные холмы и сбегать по ним вниз на полной скорости, по-детски расставив руки в стороны, а мог часами просиживать на лодочной пристани, наблюдая за гладью Женевского озера и с удовольствием подслушивая россказни рыбаков. Мать видела, что Александр сильно отличался от остальных детей, и опасалась за его будущее. Иногда она запирала его дома, заставляя учиться вместе с пансионерками, но тот лишь нарочно обзывал девушек «макаками» и, получав желаемое наказание, с удовольствием отправлялся в изгнание на чердак. Там он обычно выбирался на крышу и в лучах закатного солнца любил глядеть на заснеженный пик Монблан на противоположном берегу озера — для полного счастья ему не хватало лишь хорошей подзорной трубы, с помощью которой можно было бы получше рассмотреть гору. Вспомнив, однажды, что все в округе называли его отца «учёным», мальчик решил, что среди старых вещей и ящиков с хламом, хранящихся на чердаке, должно обязательно найтись что-нибудь наподобие телескопа. И действительно, спустя несколько часов поисков в самом дальнем, запылившемся сундуке Александр нашёл необычный оптический прибор, который, сперва, принял за морской секстант. Там же ему попались странного вида нож, всевозможные пробирки, флакончики, увеличительные стёкла, а на самом дне сундука мальчика ждала небольшая рамка с приколотыми разноцветными трупиками жуков — нераспроданные остатки некогда великой коллекции отца. Со вспыхнувшим в глазах исследовательским азартом ребёнок принялся внимательно изучать новоприобретённые сокровища и не заметил, как на чердак поднялась его мать. Увидев хитрый прищур и улыбку на лице Александра, а также оценив разложенные на полу артефакты из отцовского наследства, Мадам Йерсен схватилась за сердце и с криком «Только не снова эти жуки!» грохнулась в обморок.

В пансионат был немедленно вызван живший неподалёку семейный врач Жан-Марк Моракс, который привёл хозяйку в чувство, провёл ей аускультацию и выписал успокоительную микстуру. Едва Фанни открыла глаза, как увидела в дальнем углу гостиной своего сына, который с серьёзным видом уже расспрашивал доктора о том, как пользоваться микроскопом и другими отцовскими инструментами. Она поняла, что всего несколько мгновений назад на их чердаке произошло некое сакральное священнодейство, похожее на древний мистический обряд «посвящения в охотники» — только, если раньше в каких-нибудь воинских племенах отец, обычно, вручал ребёнку копьё и щит, то давно усопший Жан-Александр умудрился передать сыну микроскоп и ланцет, посвятив его, таким образом, в рыцари ордена Науки.

Начав с завещанной ему родителем энтомологии, Александр Йерсен довольно быстро потерял интерес к насекомым и перешёл на более кратные линзы, стараясь поглубже проникнуть в тайны микромира. Он зарисовывал строение инфузорий и эвглен, выловленных из Женевского озера, с любопытством изучал патологические образцы, которые приносил ему семейный доктор Жан-Марк Моракс. Врач хвалил Йерсена за внимательность и трудолюбие и пророчил ему большое будущее в медицине, но мальчик всегда оставался равнодушным к похвале. Эта черта характера сохранится у него на всю жизнь: он вырастит чрезвычайно независимым человеком, безразличным к почестям и славе и ни у кого не ищущим одобрения, даже у ближайших родственников.

В 1882 году, окончив гимназию в Морже, Александр отправился изучать медицину в Лозанне, а затем переехал в Пруссию, где в старейшем Марбургском университете выучился на патолога. И пока в промозглом Марбурге толпы вечно голодных, весёлых и пьяных студентов шлялись по кабакам и подвалам или горланили запрещённые песни, проносясь по улицам в открытых экипажах, Йерсен днём и ночью работал в секционной, «препарируя всё возможное, что попадалось под руку». Спустя три года он посчитал, что уже до дна осушил чашу знаний прусских профессоров и, с рекомендацией от Моракса, отправился в Париж лаборантом к Андре-Виктору Корнилю. Прославленный гистолог и анатом, член Национальной медицинской академии Корниль с удовольствием взял к себе молодого швейцарца в университетскую клинику Отель-Дьё, и увидев, однажды, с каким энтузиазмом тот работал с микроскопом, порекомендовал ему ознакомиться со свеженькой книгой, которую только недавно получил из типографии. Это был первый в мире учебник по бактериологии, написанный румыном Виктором Бабешом, но изданный под фамилией Корниля[5]. На Йерсена книга произвела неизгладимое впечатление: даже ночью, под светом керосиновой лампы, он сосредоточенно изучал нюансы «микробной науки», до дыр зачитывая томик Бабеша. В тот самый момент, когда Александр твёрдо для себя решил посвятить жизнь микробиологии, Париж взорвался новой сенсацией: великий Пастер научился излечивать людей от бешенства!

Едва услыхав эту новость, восторженный Йерсен бросился на улицу д’Юльм и штурмовал здание пастеровской лаборатории до тех пор, пока к нему не вышел человек, как две капли воды похожий на него самого: высокий, худощавый, с вытянутым лицом, прямым острым носом, коротко стриженными волосами и аккуратной срощенной бородой. От Йерсена его отличал, разве что, строгий и повелительный взгляд, морщины на лбу и лёгкая седина. Это был знаменитый Эмиль Ру — первый и самый преданный ученик Пастера. Он внимательно выслушал молодого человека (Йерсен был на десять лет младше него) и, поразившись его знаниям, согласился взять к себе ассистентом: производство антирабической вакцины требовало большого тщания, сил и времени, поэтому «лишние руки» были для лаборатории очень кстати. Йерсен стал ежедневно препарировать кроликов, умерших от бешенства, развешивать их спинной мозг на просушку в колбы, нарезать препараты, готовить стерильный бульон и помогать на сеансах вакцинации, ведь от страждущих не было отбоя. После того, как в парижской лаборатории были спасены 16 покусанных бешеным волком крестьян из далёкой Смоленской губернии, которые три недели чуть ли не пешком добирались из России во Францию[6], успех Пастера превратился во всемирный, и у его дверей стали выстраиваться сумасшедшие очереди из пациентов со всего света.

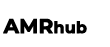

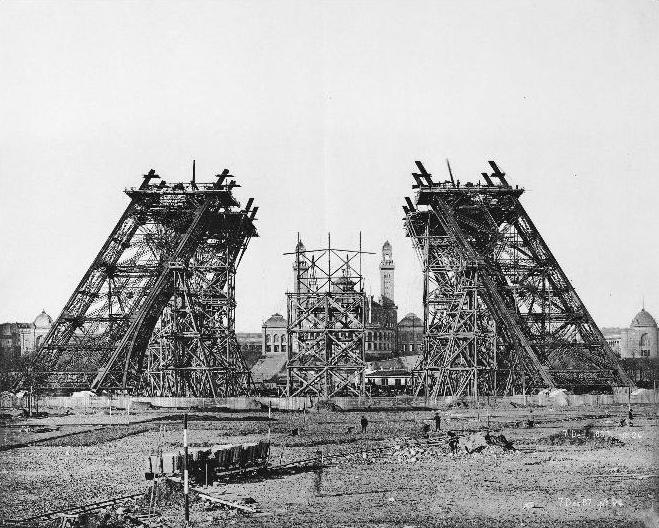

Работая на двух работах — в клинике Отель-Дьё и лаборатории Пастера — Александр Йерсен получал неплохое жалованье, но продолжал вести монашеский образ жизни: он очень скромно одевался, ел простую пищу, никогда не пил и не курил, однако он отнюдь не был затворником. Любую свободную минутку Йерсен уделял исследованию Парижа: он много ходил пешком, ездил на омнибусе, катался на велосипеде. Последний вид транспорта как раз повсеместно входил в моду: газеты наперебой писали о чудодейственных профилактических свойствах велосипедной езды и о том, что велосипед излечивал все болезни, включая неврозы и туберкулёз. В выходной день Йерсен мог, как заправский велогонщик, на своём механическом коне прокатиться по набережной Сены до Марсова поля, где понаблюдать за строительством фундамента Эйфелевой башни; затем, переехав через Йенский мост, быстренько добраться до площади Звезды, где, чуть не сбив с ног зазевавшегося туриста, пролететь под сводом Триумфальной арки; а после, во весь опор помчаться на северную окраину города, где, изо всех сил напрягая мышцы ног, взобраться на 130-метровый холм Монмартр и, тайком пробравшись на строительные леса базилики Сакре-Кёр, глянуть на Париж с высоты птичьего полёта.

Строящийся собор Сакре-Кёр (1882)

Достаточно насладившись красотой столичного пейзажа, Йерсен, обычно, снова вскакивал на свой велосипед и, весело скатившись по улице Ришелье, отправлялся бродить по Лувру, где с удовольствием исследовал азиатские древности, средневековую глиняную посуду и деревянные статуи. В живописи Йерсен предпочитал классицизм, чураясь новомодного импрессионизма. Его любимой картиной была «Утраченные иллюзии» Шарля Глейра. Он мог часами стоять перед ней, вглядываясь и изучая детали: уставший стареющий поэт сидит на берегу, выронив из рук лиру, и наблюдает, как уносится прочь корабль с молодыми девами, играющими на музыкальных инструментах, и купидоном, бросающим в воду цветы. Картина вызывала у Йерсена меланхолию и ностальгию — он вспоминал своё детство в Морже, когда ему приходилось наблюдать с причала за отплывающими вдаль, навстречу приключениям, рыбаками. Он боялся однажды оказаться, как и этот старик с картины, один на берегу, снедаемый тоской по утраченным иллюзиям.

Тем более что в личной жизни Александр и вправду был одинок. Мать в переписке постоянно уговаривала его найти невесту, предлагая ту или иную кандидатуру из своих хорошеньких выпускниц, но Йерсен лишь отшучивался: «Дорогая мама, я выбрал для себя обет безбрачия, но только моим священством является не пасторские проповеди, а медицина.» Действительно, желание вылечить и помочь ближнему занимало всю его жизнь. Известен, например, случай, когда зимой 1885 года Йерсен спас 12-летнего мальчика, которого избили и бросили на улице: он отвёз его к себе на работу, обработал раны и уже собирался вернуть родителям, как вдруг выяснилось, что ребёнок жил на чердаке и спал в одной кровати с отцом-алкоголиком и двумя сёстрами (их мать умерла). Сжалившись над несчастным мальчишкой, Александр записал его в ремесленное училище для сирот и в течение года выплачивал небольшое жалование, используя в качестве слуги.

В ноябре 1888 года сбылась давняя мечта Луи Пастера: на вырученные от антирабической вакцины деньги, ему удалось построить собственное здание научно-исследовательского института и навсегда съехать из тесной лаборатории на улице д’Юльм. В том же году Александр Йерсен завершил своё формальное обучение при Университетской клинике Отель-Дьё и защитил докторскую диссертацию по теме экспериментального туберкулёза у мышей — в этой научной работе он настаивал на том, что при всём разнообразии клинических и анатомических проявлений туберкулёза в основе болезни всегда лежала пресловутая «палочка Коха». Труд молодого швейцарца не остался незамеченным: Луи Пастер и Эмиль Ру по достоинству оценили его талант и усердие, предложив стать частью команды нового института. Йерсен согласился, не ожидая, что его первым заданием окажется «промышленный шпионаж».

Дело было в том, что Пастер хотел, чтобы его Институт вёл не только медицинскую и научную деятельность, но и стал главной кузницей микробиологических кадров в Европе. Для этого он поручил ответственному Ру разработать достойную программу обучения по микробиологии, но тот, в свою очередь, решил не спешить и не строить «замков на песке», а подойти к делу обстоятельно, сперва хорошенько присмотревшись к опыту конкурирующей немецкой школы. Ему пришла идея отправить какого-нибудь надёжного человека в Берлин для прохождения микробиологических курсов в лаборатории Роберта Коха. На эту роль идеально подходил Александр Йерсен, который ещё со времён Марбурга неплохо говорил по-немецки, а главное был гражданином Швейцарии — французов у Коха не любили и вряд ли бы стали делиться с ними своими секретами. Йерсен блестяще справился со своей миссией засланного агента, привезя в Париж немецкие образовательные методики и все передовые знания, до которых смог дотянуться. Вместе с Ру они заперлись на целый месяц в кабинете, став внимательно, по пунктам прорабатывать собственную образовательную программу, включавшую всё лучшее из двух европейских школ, и уже весной 1889 года в Институте Пастера открылись первые, доступные для всех желающих, 5-недельные курсы «Микробиологической техники».

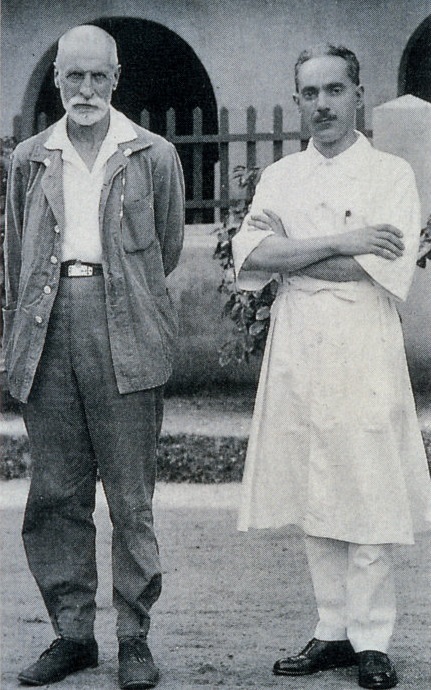

Всё, казалось бы, складывалось замечательно. Эмиль Ру вёл теоретические занятия, Александр Йерсен помогал с практической частью — подрабатывая патологоанатомом в детской больнице, он отбирал образцы актуальных, патогенных микроорганизмов и приносил их на занятия с курсантами[7]. Между учёными царило благодушие и полное взаимопонимание: Ру, например, помог младшему коллеге получить французское гражданство, необходимое для работы в Пастеровском Институте[8], а Йерсен с удовольствием подключился к его исследованиям бациллы Клебса-Лёффлера (Corynebacterium diphtheriae), благодаря чему был открыт дифтерийный токсин. Микробиологи вместе не только работали, но и регулярно отправлялись в загородные велосипедные путешествия, а свой отпуск Ру и вовсе мечтал провести в гостях у Йерсена в Швейцарии, чтобы посмотреть на величественные Альпы, о которых тот непрестанно рассказывал. Однако эта идиллия закончилась уже летом 1890 года, когда в июне стартовал очередной, пятый по счёту, курс по микробиологии.

Эмиль Ру иногда страдал приступами кровохарканья и в то лето особенно разболелся — всю преподавательскую нагрузку пришлось взять на себя Йерсену, что обернулось внезапной катастрофой. Выяснилось, что швейцарец был не просто лишён педагогического таланта, но ещё и не мог держать себя в рамках элементарной этики: он срывался на курсантов, кричал на них, обзывал «макаками», упрекал в непроходимой тупости и отказывался вести занятия. Ему были безразличны возраст и статус слушателей — ко всем он испытывал одинаковое пренебрежение. А ведь среди них были не только молодые интерны, но и опытные врачи, заведующие отделениями и директора клиник, желавшие повысить свою квалификацию. Дело кончилось тем, что бедному больному Ру и даже старику Пастеру пришлось лично приносить извинения за дерзкие выходки своего коллеги. Позже в кабинете директора состоялся серьёзный разговор на повышенных тонах, в ходе которого Йерсен заявил, что пришёл в Институт ради науки и планировал заниматься прорывными исследованиями, а не прозябать на осточертевших, повторяющихся из месяца в месяц курсах. Ру, несмотря на нестерпимую боль в груди, кричал на него, чтобы тот убирался прочь из Института, а Пастер призывал к спокойствию. Дальновидный директор верил в талантливого, но несдержанного Йерсена — он отказался его увольнять, настояв на годовом неоплачиваемом отпуске.

Первые дни «на свободе» Александр Йерсен бесцельно слонялся по Парижу, размышляя, что ему делать дальше. Обеспокоенная мать предлагала открыть кабинет частной практики где-нибудь во Франции или возвращаться обратно в Швейцарию — в родной Морж — но сын отвечал:

«Вы спрашиваете меня, нравится ли мне медицинская практика? И да, и нет. Я с большим удовольствием лечу тех, кто приходит ко мне за советом, но делать карьеру в медицине мне бы не хотелось. Проблема заключается в том, что я не могу попросить больного человека заплатить мне за ту помощь, которую мог бы ему оказать. Просить деньги за лечение с больного человека — это всё равно, что сказать ему «кошелёк или жизнь». Я знаю, что эти идеи разделяют не все мои коллеги, но, в конце концов, они мои, и я думаю, мне будет трудно отказаться от них. Что касается микробов, то я о них сейчас особо не жалею. В Париже я слишком близко увидел, что такое научная работа, чтобы не разочароваться в ней. В мире учёных, пожалуй, больше зависти, недобросовестности и разочарования, чем где бы то ни было.»

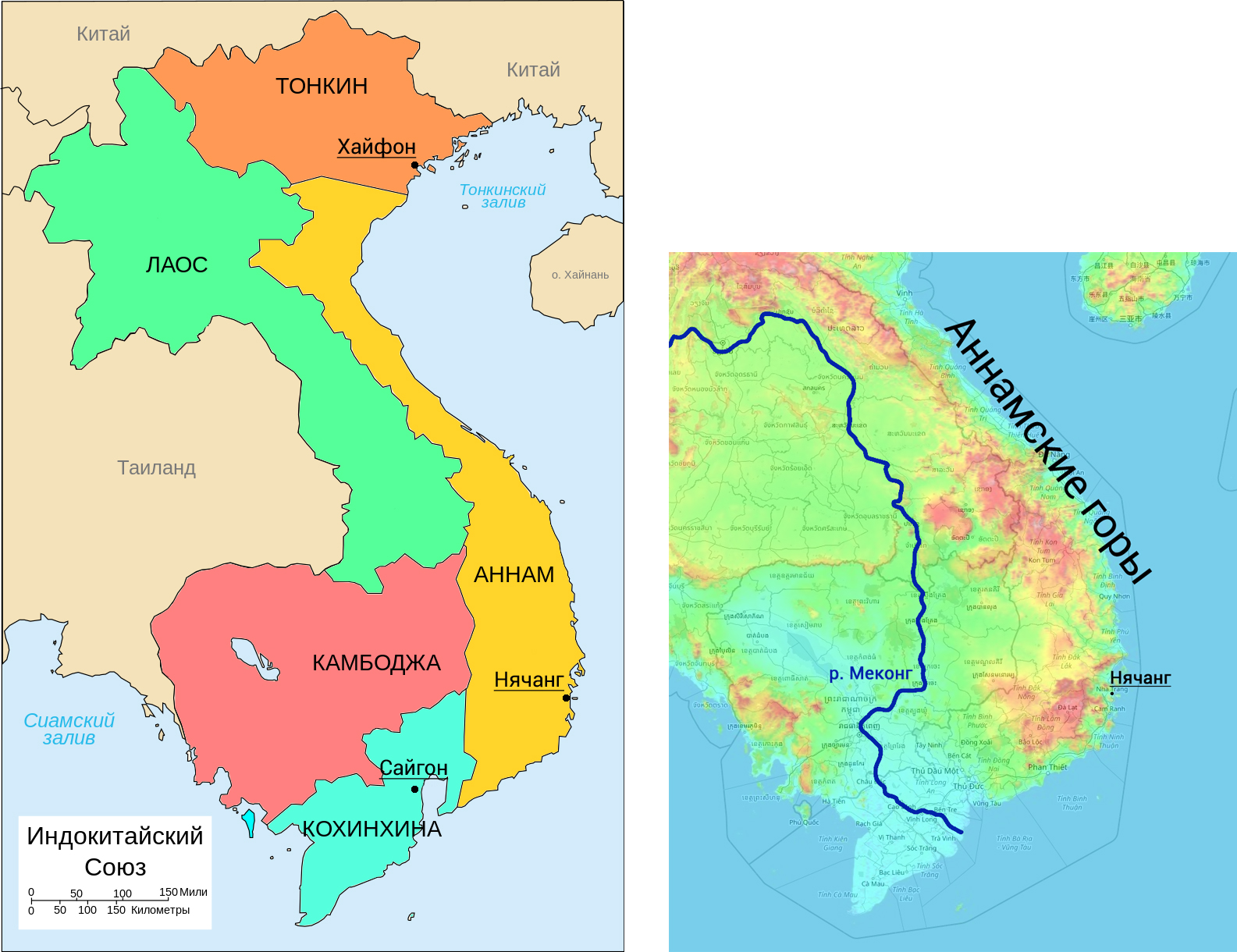

Очень скоро скудные сбережения Йерсена подошли к концу. Он снова и снова приходил в Лувр, всматриваясь в тёмное полотно «Утраченных иллюзий» Глейра: отплывающее вдаль судно с музами и одинокий старик на берегу. Он не хотел возвращаться в Швейцарию — его беспокойная душа исследователя рвалась подальше из Европы навстречу приключениям. Ему грезились экзотические страны, которые он видел на фотографиях в павильонах Всемирной выставки. Он вспоминал недавнюю поездку в Гавр на берег моря: нормандский простор, солёный ветер и бушующие волны, так мало похожие на лёгкую рябь Женевского озера в Морже. В конце концов Йерсен принял отчаянное решение — он устроился судовым врачом в компанию, занимавшуюся морскими перевозками. Его назначили на рейс, следовавший до Кохинхи́ны — южной оконечности Вьетнама, которая не так давно стала французской колонией.

21 сентября 1890 года в половине четвертого вечера транспортный корабль «Оксус» вышел на буксире из порта Марселя. Причалы и набережные были заполнены зрителями, родственниками и друзьями тех, кто отплывал — они махали платками и кричали прощальные слова. Йерсен писал матери: «Тяжеловато в этот последний день. Завтра уже я буду так далеко от всех своих родных. К счастью, нет расстояний для мыслей и чувств...» Благодаря вырытому Суэцкому каналу плавание заняло всего месяц, и уже 18 октября он был в пункте назначения — Сайгоне.

Первыми впечатлениями Йерсена от Индокитая стали невыносимая жара и бесконечные кокосовые рощи, полные оголтелых обезьян (по иронии судьбы его любимых «макак»). Высадившись в порту Сайгона, бывший микробиолог решил не торопиться в офис нанявшей его транспортной компании, а отправился в строящийся филиал Института Пастера, которым руководил будущий первооткрыватель вакцины от туберкулёза[9] Альбер Кальмет. Военно-морской врач, доктор наук Кальмет был превосходным организатором: объездив половину мира с миссиями Французской службы здравоохранения, он везде открывал научные лаборатории и экспериментальные станции, налаживал их работу, разрабатывал планы развития. В 1890 году он вернулся с ледовитых берегов Ньюфаундленда в Париж, чтобы пройти обучение на уже знакомых читателю курсах бактериологии у Ру и Йерсена. Луи Пастер всегда тонко чувствовал гениальность в людях и собирал вокруг себя лучших из лучших — не прогадал он с Кальметом, уговорив перейти на работу к себе в Институт и заняться развитием филиалов. Главной его задачей в Сайгоне было наладить производство вакцин от оспы и бешенства в достаточном для всего Индокитая количестве.

Увидев на пороге своего кабинета Александра Йерсена, с которым пересекался в Париже, Альбер Кальмет решил, что из Института Пастера ему прислали подкрепление. Он с удовольствием провёл коллеге экскурсию: показал строящийся лабораторный корпус, нераспечатанное оборудование в таможенных ящиках; обсудил с ним особенности климата в Кохинхине и другие вопросы, но потом, всё же, решил уточнить, с каким конкретно заданием Йерсена направили в Сайгон. Швейцарец, как ни в чём не бывало, признался, что потерял всякий интерес к медицинской науке и планировал просто наслаждаться местной экзотикой. Обомлевший Кальмет не знал что на это ответить и, лишь глупо улыбнувшись, проводил «коллегу» из кабинета, пожелав на прощание удачи.

В транспортной компании Йерсена назначили врачом на каботажное судно, ходившее вдоль аннамского побережья из Сайгона в Хайфон. Больных на борту практически никогда не бывало, поэтому спустя уже полгода такого снования туда-обратно Йерсену стало смертельно скучно. Это были вовсе не те приключения, о которых он мечтал. От нечего делать он начал изучать местное наречие, освоил работу с секстантом и морским хронометром, научился определять географические координаты. Всё свободное время судовой врач проводил на мостике, с завистью вглядываясь в красоты Аннамского берега: он делал зарисовки побережья, чертил навигационные карты и пытался рассмотреть в подзорную трубу заснеженные вершины раскинувшихся вдалеке гор. Душа исследователя звала его в эти горы на поиски неизвестного. В 1892 году Йерсен окончательно порвал с мореходством и нанялся сразу в несколько миссий Министерств Просвещения, Торговли и различных Географических обществ с целью изучения труднопроходимых горных районов Индокитая. С XVIII века французские колонисты осваивали лишь побережье Аннама и Тонкина — узкую полоску земли, отделённую от бассейна реки Меконг тысячеметровой Аннамской Кордильерой — но непоседливый Александр Йерсен решил это исправить. Горы были его родной стихией, и ему не терпелось отправиться «по стопам Дэвида Ливингстона».

С 1892 по 1894 год Йерсен предпринял три крупные экспедиции в Аннамиты — таинственную горную страну, населённую воинственными и независимыми дикарями «мойи», с которыми ему, как ни странно, удалось подружиться. Произошло это потому, что он быстро смог освоить их язык, бесплатно лечил их и ничего не требовал взамен. Все белые люди, которых мойи встречали до этого, были либо миссионерами с библией, либо колонистами с оружием — у Йерсена же не было ни того, ни другого. Он любил этих дикарей, ласково называя «большими детьми», а те, в ответ, снабжали его провиантом и учили выживанию в джунглях. В общей сложности за 13 месяцев пути Йерсен пересёк высокогорное плато Аннамит с 11-ого по 16-ый градус Северной широты, двигаясь пешком, верхом на слоне и вплавь на самодельной пироге. За время экспедиции он страдал от холода и жары, от невыносимой влажности, переболел малярией и дизентерией, его кусали змеи и пиявки, на него нападал тигр в джунглях и кайман в реке, за ним охотились бандиты, он срывался с гор, ломал пальцы, тонул, но ничто не смогло развеять его исследовательский задор. Ежедневно он составлял многостраничные отчёты, в которые вносил собранные этнографические и топографические данные, информацию о природных ресурсах и сельскохозяйственных площадях, а также прикладывал сделанные в пути фотографии. Благодаря открытиям Йерсена генерал-губернатор Кохинхины инициировал постройку дублирующей дороги из Сайгона в Хайфон через внутренние районы Индокитая[10] и основал несколько новых поселений, включая известный высокогорный курорт Далат.

На фото со слоном Йерсен находится в левой части изображения.

На протяжении всех этих лет, пока Александр Йерсен путешествовал по горам Аннама, подвергая свою жизнь смертельной опасности, его мать Фанни умоляла сына вернуться в Парижский институт Пастера, но тот, всегда тактично, отвечал отказом:

«Почувствовав здесь вкус свободы и величие природы, я никогда не смогу больше вернуться к той лабораторной жизни, которую вёл в Париже… Научные исследования очень интересны, но месье Пастер был совершенно прав, когда говорил, что если вы не гений, то должны быть очень богаты, чтобы позволить себе работать в лаборатории в своё удовольствие, иначе вы будете вынуждены влачить жалкое существование, даже если у вас есть определённая научная репутация…»

Казалось, что на карьере бактериолога был окончательно поставлен крест, но вышло всё совершенно иначе. В марте 1894 года в Китае разразилась страшная эпидемия чумы, которая к концу весны уже добралась до Гонконга. Торговые отношения этой британской колонии с Индокитаем заставили французское правительство опасаться, что эпидемия распространится и на его территорию. Министерство колоний обратилось с просьбой к Альберу Кальмету в Институт Пастера в Сайгоне, чтобы тот отрядил какого-нибудь специалиста в Китай для изучения природы возбудителя чумы, условий распространения заболевания и мер, которые можно было бы предпринять для его сдерживания. Кальмет не придумал ничего лучше, чем предложить эту опасную миссию сумасбродному Йерсену. За четыре года у них выстроились хорошие доверительные отношения: Кальмет регулярно снабжал швейцарца оспенной вакциной, которой тот бесплатно прививал детей изо всех окрестных племён, а Йерсен привозил ему из своих экспедиций образцы разнообразных змеиных ядов, помогая в работе над первой универсальной противоядной сывороткой. Услышав предложение об отправке в Гонконг, Александр Йерсен всерьёз задумался. Путешествия по горам его порядком измотали, да и приключенческий флёр уже плавно сошёл на нет. Более того, к своим 30 годам он вдруг осознал, что главным удовольствием или, даже, смыслом жизни для него были вовсе не приключения, а помощь ближнему. Как бы сильно он ни любил горы, как бы сильно он ни ценил одиночество, но по-настоящему счастлив он бывал лишь в те моменты, когда в какой-нибудь отдалённой деревне встречал больного ребёнка мойи, которого мог вылечить. Выпавший ему шанс спасти тысячи людей от эпидемии «чёрной смерти» он воспринял не иначе, как божественное провидение.

Александр Йерсен прибыл в Гонконг 15 июня 1894 года, когда чума, свирепствовавшая в основном в нищих китайских кварталах, уже унесла три сотни жизней, однако к приезду французского специалиста все отнеслись с прохладой. Как оказалось, колониальная администрация уже успела обратиться к японским бактериологам с просьбой о помощи в расследовании вспышки чумы, и за три дня до Йерсена в «благоухающей гавани» — Гонконге — высадился великий Сибасабуро Китасато — ученик Коха и первооткрыватель столбнячного токсина — с целой группой своих ассистентов. Японцам предоставили жильё, необходимое оборудование, отдельное помещение для лаборатории и, конечно же, доступ к телам заражённых пациентов — Йерсен же не получил ничего. Он попытался уговорить Китасато взять его к себе в команду, но японский профессор сделал вид, что не говорит по-немецки[11], а начальник чумного госпиталя ясно намекнул Йерсену, что его присутствие здесь было нежелательным. У кого-то и могли бы опуститься руки после такого, но только не у нашего героя! Для него — выживавшего по несколько дней в одиночку в горах Индокитая — это были лишь временные трудности. В колониальной администрации он добился разрешения на постройку рядом с госпиталем небольшой соломенной хижины, в которой разместил всё привезённое из Сайгона оборудование: цейсовский микроскоп, культуральные среды, красители, автоклав и клетки с подопытными животными. Эта жалкая, продуваемая всеми ветрами и кишащая комарами лачуга служила Йерсену одновременно и домом, и лабораторией.

Каждый день он писал письма с отчётами на имя директора Пастеровского института в Париже.

«Инкубационный период заболевания длится от четырёх до шести дней. В первый же день появляется бубон; он в большинстве случаев располагается в паховой области. Лихорадка непрерывна и сопровождается бредом. Запор встречается чаще, чем диарея. Смерть наступает в течение двадцати четырех часов или через четыре-пять дней. Если смерть не наступила, то на шестой день бубон размягчается и прогноз улучшается.»

Не забывал он отправить и саркастическую весточку матери:

«Я хочу рассказать Вам ещё так много вещей, но меня ждут два трупа. Они хотят поскорее пойти на кладбище. До свидания, дорогая мама, и, пожалуйста, вымойте руки после прочтения этого письма, чтобы не подхватить чуму».

Первые опыты и Йерсен, и Китасато проводили на живых людях, однако в крови, взятой из пальца на разных стадиях заболевания, обнаружить возбудителя чумы никому не удалось. Тогда учёные перешли к исследованию трупов, вот только у Йерсена на данном этапе возникла загвоздка: завистливый и жаждущий славы Китасато строго-настрого запретил начальнику госпиталя предоставлять тела погибших в распоряжение конкурента. В ответ Йерсен подкупил могильщиков, чтобы те ночью, накануне погребения, тайком пускали его в кладбищенский подвал, где завернутые в саван дожидались своего последнего часа жертвы эпидемии. При свете фонаря он вскрывал у трупов чумные бубоны, в которых в изобилии содержались очень мелкие бациллы с закруглёнными концами. Эти бациллы не окрашивались по методу Грама, зато окрашивались метиленовым синим по Лёффлеру (причём концы бактерий окрашивались сильнее чем центр), на агаре росли, образуя равномерный беловатый слой, а мыши и морские свинки, будучи привиты небольшим количеством содержимого бубона, умирали с опухшими лимфатическими узлами. Йерсен был убеждён, что смог изолировать заветного возбудителя чумы — Bacterium pestis. Все последующие эксперименты лишь подтвердили его догадку. Помимо этого, ему первым удалось установить связь между бубонной чумой у людей и крыс: грызунов он назвал главным очагом заболевания, а мух — потенциальным переносчиком[12].

Самым смешным в этой истории было то, что Сибасабуро Китасато, обладая бóльшей командой, бóльшим опытом и лучшим оборудованием, так и не смог выделить чумную палочку. Как раз оборудование и опыт сыграли с ним злую шутку. У живущего в стеснённых условиях Йерсена не было элементарного инкубатора, поэтому обнаруженную бациллу он выращивал в своей хижине при температуре окружающей среды 28-30°C — никто тогда не знал, что эта температура окажется оптимальной для роста смертоносной бактерии. Китасато же, наоборот, следуя негласным правилам, усвоенным ещё на учёбе у Коха в Берлине, отправлял свои образцы в термостат строго при температуре 37°C. Это привело к росту в чашках у японцев некоего контаминанта — грамположительного пневмококка — который и объявили возбудителем чумы. Китасато так боялся опоздать со своим открытием и упустить пальму первенства, что не удосужился тщательно перепроверить свои результаты. Кроме того, во время экспериментов двое членов его команды заразились чумой, и он больше не хотел рисковать, спешно отплыв из Гонконга. Летом 1894 года на противоположных концах Евразии — в Париже и Токио — были зачитаны два доклада о найденном возбудителе чумы с противоречащими друг другу результатами. Японцы ещё долго считали, что первыми открыли чумную палочку, пока французы не доказали обратное.

Изобретя вакцины от сибирской язвы и бешенства, Луи Пастер задрал невероятно высокую планку для своих учеников: им всем теперь было мало просто открыть возбудителя того или иного заболевания — они жаждали спасти мир от него! Таков же был и Александр Йерсен — одним лишь открытием Bacterium pestis он не ограничлся. В бамбуковых трубочках он отправил содержимое чумного бубона в Институт Пастера в Париже, чтобы его коллеги, не теряя времени, смогли приступить к разработке вакцины. Эту миссию на себя взяли вернувшийся из Сайгона Альбер Кальмет и молодой, но многообещающий Амеде Боррель. Йерсен смог присоединиться к ним только летом 1895 года — едва высадившись в порту Марселя, он на всех порах устремился в Институт, чем вызвал там немалый переполох. На легендарное возвращение своего «выпавшего из гнезда птенца» захотел посмотреть сам Луи Пастер. В те годы мэтр был уже очень плох: он не мог самостоятельно передвигаться (последствия второго инсульта), плохо говорил, страдал от приступов уремии. Всё свободное время он проводил сидя на кресле в саду поместья Вильнёв л’Этан, где располагалась его биофабрика по производству вакцин. Жена и дочь отговаривали его от поездки в Париж, но Пастер проявил настойчивость — он хотел удостовериться, что никогда не ошибался ни в одном из своих учеников, даже в непутёвом Йерсене. Поддерживая под обе руки, мэтру помогли подняться по лестнице в лабораторию Института и подвели к микроскопу, рядом с которым, опустив глаза, стоял застенчивый Александр Йерсен. Пастер, как в старые-добрые времена, с азартом прильнул к окуляру и начал внимательно разглядывать чумную палочку. Все замерли в немом ожидании. Оторвавшись, наконец, от микроскопа, директор с добродушной ухмылкой глянул на своего «блудного сына», по-отечески похлопал его по плечам и сказал лишь одно слово: «Поздравляю». Слёзы рекой полились по щекам растроганного швейцарца. Вокруг раздались аплодисменты. Луи Пастер благословил всех собравшихся на поиск лекарства от чумы и неспешно покинул здание собственного Института — это был последний раз, когда его видели в стенах прославленного здания на улице Дюто. Через несколько месяцев Пастера не стало.

Работая над лекарством в одиночку, Кальмет и Боррель добились обнадёживающих результатов в опытах с кроликами. На протяжении двух месяцев они прививали под кожу животным бактерии чумы, убитые нагреванием, и получили в результате рабочую сыворотку, оказывавшую как профилактическое, так и лечебное действие. С приездом Йерсена учёные перешли к опытам на лошадях, благодаря чему к концу лета удалось изготовить лошадиную противочумную сыворотку, эффективно защищавшую от заболевания кроликов, морских свинок и мышей. Неугомонному швейцарцу не терпелось проверить действие препарата на людях — он снова засобирался в Индокитай. Растерянный Эмиль Ру предлагал другу забыть старые обиды: «Александр! Оставайся работать здесь со мной. Если хочешь, я даже предоставлю тебе отдельную лабораторию,» — но тот отвечал: «Дорогой, Эмиль. Если бы ты хоть раз увидел Нячанг, то никогда бы не стал уговаривать меня остаться в Париже.»

Нячанг был безвестной рыбацкой деревней с десятью соломенными домами, которая располагалась у подножия величественного плато Лангбиан в Аннаме. Йерсен влюбился в эту местность ещё во время работы судовым врачом. По его словам у него «захватывало дух» от созерцания очаровательного горного пейзажа с полосками чистого белого песка, лиманами и островками. Он отмечал невероятную тишину и спокойствие, царившие в Нячанге, красивые и насыщенные цвета тропической растительности и чрезвычайно приятный климат. Он мечтал вернуться туда и просил у Ру только помощи в поиске средств на новую экспедицию в Индокитай. Эмиль напряг все свои административные связи и выхлопотал старому другу назначение в миссию по расследованию эпизоотии чумы крупного рогатого скота в Аннаме.

Осенью 1895 года Александр Йерсен поселился в бухте своей мечты — Нячанге — где построил конюшни для содержания иммунизированных лошадей, а также временную хижину для приготовления противочумной сыворотки и размещения экспериментальных животных. Производство удалось наладить только к лету следующего года. Вооружившись шприцами и запаянными бутылочками с противочумной сывороткой, микробиолог, как одержимый, стал скитаться по всей Юго-Восточной Азии в поисках подопытных. Он был в Гонконге, Кантоне, Бомбее и других городах. Везде Йерсен наталкивался на враждебное отношение со стороны местных жителей, привыкших ни в чём не доверять иностранцам, и только благодаря своей доброжелательности он смог привить несколько сотен пациентов. Результаты были вдохновляющими: примерно две трети жертв чумы выздоровели, причём вероятность выздоровления была тем выше, чем раньше начинала проводиться серотерапия. Если препарат вводился в первые два дня болезни, то тревожные симптомы исчезали всего за несколько часов, а бубоны рассасывались, но если болезнь была запущена, то сыворотка оказывалась бесполезной. Также Йерсену удалось подтвердить профилактическое действие лекарства, которое сохранялось на протяжении 10-15 дней после прививки.

Когда в Индии у микробиолога закончились все склянки с сывороткой, он срочно отправился в Нячанг, чтобы пополнить запасы лекарства, но там его ждал неприятный сюрприз: во время разрушительного шторма сильно пострадали здания его мини-лаборатории и конюшен, которые были построены слишком близко к побережью. Трудности возникли и с выполнением прямых задач его миссии, ведь несмотря на казавшуюся первоначально схожесть бубонной чумы у людей и чумы у буйволов, пресловутая Bacterium pestis у животных никак не находилась[13]. Под грузом навалившихся на него проблем, как настоящий швейцарец, Йерсен решил уйти в горы.

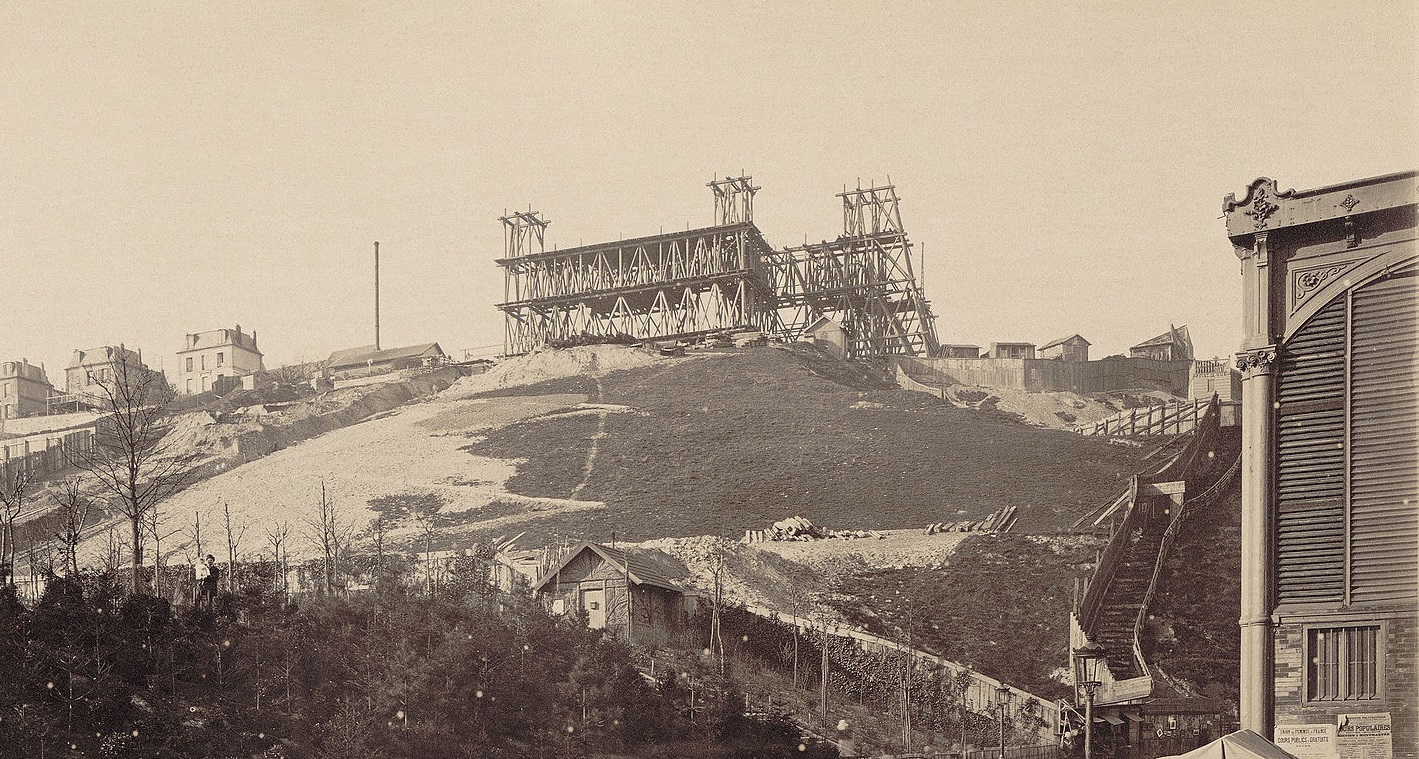

В конце лета 1896 года он вышел из Нячанга и отправился на поиски тропы к вершине горы Хон Ба. Пешие прогулки всегда благотворно влияли на него и давали возможность спокойно поразмышлять о насущном. Ему вот-вот должно было исполниться 33 года — возраст Христа, возраст духовного совершеннолетия. Будучи человеком набожным, воспитанным в религиозной семье, Йерсен стал задумываться о своей миссии, об уготованном ему кресте. Больше всего его мучил вопрос о том, что было делать дальше: оставаться и продолжать исследования в Индокитае или закончить уже свои скитания и возвращаться домой. Погружённый в эти мысли, микробиолог не заметил, как миновал небольшое ущелье, и, побродив по лесу, вышел к реке. Двигаясь вдоль неё, он прошагал ещё несколько километров и оказался на живописном берегу озера Суой Дау. Скользнув взглядом по озёрной глади, Йерсен посмотрел на противоположный берег и застыл в немом оцепенении. Открывшийся вид горы Хон Ба перенёс его за 10 тысяч километров отсюда, на крышу их маленького домика в Морже. Перед ним лежало чистое и спокойное, вытянутое по сторонам озеро, точь-в-точь напоминавшее Женевское, а по середине, между двух холмов высилась гора Хон Ба, отличавшаяся от Монблана, пожалуй, лишь отсутствием ледяной шапки. Детские воспоминания нахлынули на Александра. Ему стало так уютно и легко. Казалось, что сам Господь Бог обращался к нему, пытаясь развеять сомнения и сказать: «Здесь твой дом».

Вид на Хон Ба с восточного берега Суой Дау (внизу)

Вернувшись в Нячанг, Йерсен уже чётко знал, что будет делать дальше. Он заключил с колониальным правительством концессионный договор на покупку 500 гектаров бесхозной, заросшей земли на восточном берегу озера Суой Дау (в 20 км от Нячанга). Вы спросите, зачем микробиологу были нужны такие огромные площади? Дело было в том, что Йерсен хотел не просто выстроить новое здание лаборатории, подальше от прибрежных штормов, а создать целый научно-производственный комплекс в своей «маленькой Швейцарии». Найденное им место идеально подходило для выпаса многочисленных лошадей, овец, коз, волов и буйволов, которые требовались для производства сывороток и вакцин, проведения экспериментов и других хозяйственных нужд. Здесь же он распорядился выращивать рис и маниок для прокорма скота. Из Франции были приглашены на работу лучшие ветеринары, которые вместе с Йерсеном занялись изучением инфекционных болезней у животных: чумой и пастереллёзом крупного рогатого скота, суррой лошадей, пироплазмозом. В то время Индокитай был глубоко сельскохозяйственным регионом, где крупный рогатый скот был незаменим для работы на рисовых плантациях. Болезни и повальные эпидемии животных значили голодную смерть для их владельцев, поэтому, когда в 1898 году группе Йерсена удалось создать вакцину от чумы КРС (на основе вирулентной перитонеальной жидкости), местное население готово было носить иностранного доктора на руках. Суеверный народ стал даже называть его реинкарнацией Хуа То — легендарного древнекитайского медика, почитающегося в даосизме как бог медицины.

Нищих рыбаков и крестьян Александр Йерсен предпочитал лечить бесплатно, по-прежнему испытывая пренебрежение к деньгам. Однако исследовательская лаборатория и огромная ферма требовали постоянного финансирования — средства, вырученные от продажи вакцин и сывороток, не могли покрыть и малой части этих расходов. Тогда Йерсен придумал выращивать на плантациях кофе, какао и табак, которые успешно экспортировались в Европу. Ещё позже он завёз в Нячанг каучуконосную Гевею бразильскую — растение, которое в эпоху расцвета автомобилестроения и «каучуковой лихорадки» ценилось на вес золота. Собирая несколько тонн урожая в год, Йерсен продавал весь латекс молодой французской компании Michelin, которая занималась производством велосипедных и автомобильных шин. Эта сделка обогатила микробиолога и позволила навсегда забыть о деньгах.

Он выстроил для себя на побережье трёхэтажный дом в колониальном стиле с верандой и садом, где находился вольер и оранжерея с орхидеями — его любимыми цветами. В этом доме он гостеприимно укрывал аннамских рыбаков во время тайфунов и угощал молоком и сладостями их детей. Пытаясь воссоздать в Нячанге атмосферу Альпийских лугов, он выписал из Швейцарии несколько ящиков с колокольчиками, которые развесил на местных коров — в округе стоял такой звон, что даже тигры перестали нападать на стадо, обходя ферму стороной, а ещё позже колокольчики Йерсена облюбовали буддистские монахи, начав украшать ими окрестные пагоды. Катаясь по Индокитаю на велосипеде, Йерсен фотографировал самые живописные и экзотические места, отправляя фотокарточки своему другу Эмилю в Париж. Старина Ру с улыбкой и завистью рассматривал эти «открытки», понимая, что его чудоковатый коллега был по-настоящему счастлив там, на далёких берегах Южно-Китайского моря. Став в 1904 году директором Пастеровского института, Эмиль Ру предложил преобразовать лабораторию в Нячанге в полноправный филиал, на что Йерсен с удовольствием согласился.

Развивая Институт Пастера в Нячанге он построил ещё несколько животноводческих ферм, где проводил зоотехнические опыты, скрещивая местные породы животных с европейскими. Он изучал состав аннамских почв, климатические условия в горных районах. На вершине Хон Ба Йерсен построил научную метеорологическую станцию с телескопом и радиоантенной — там он исследовал атмосферное электричество, составлял прогнозы погоды, предупреждая моряков о надвигающихся штормах, и ловил по ночам сигналы радиостанции Бордо, благодаря чему всегда был в курсе самых свежих мировых новостей. Его плантации расширялись: к агрокультурам со временем добавились лекарственные растения и альпийские травы с кустарниками. С началом Первой мировой войны Йерсен испугался, что для французского Индокитая прекратятся поставки лекарств от малярии, которая была эндемичной для региона и представляла серьёзную угрозу для населения. У голландцев на Яве он купил семена и молодые ростки хинного дерева и высадил их на нескольких испытательных станциях в предгорье Аннамских Кордильер — через несколько лет он получал уже до 30 тонн коры богатой хинином.

Осенью 1933 года в Париже почти одновременно скончались Эмиль Ру и Альбер Кальмет — Пастеровский институт как-будто осиротел. Руководство захотело, чтобы учёный совет Института возглавил кто-то из «старой гвардии», и отправило запрос Йерсену. Никто не ожидал, что замкнутый, ушедший от мира микробиолог вдруг всерьёз примет это предложение. Каждый год он стал прилетать во Францию, чтобы открыть заседание совета и заслушать доклады сотрудников. Для этих целей он задумался даже над покупкой личного аэроплана — в свои 70 лет он собирался освоить азы пилотирования, построить в Нячанге взлётно-посадочную полосу и самостоятельно прилетать в Париж, но, к счастью, друзья и близкие его отговорили.

Во Франции Йерсен чувствовал себя некомфортно — исполнив свои обязательства перед Институтом, он всегда старался поскорее убраться домой в Нячанг. Его раздражало повышенное внимание, которое оказывала ему парижская публика: репортёры зазывали на бесконечные интервью, нувориши приглашали на званые обеды, молодые учёные жаждали хоть мизинцем прикоснуться к «легенде», а чиновники мечтали организовать очередную пышную церемонию с вручением ему какой-нибудь награды, премии, звания или прочего. До конца жизни Йерсен оставался скромным и не ищущим почестей. Характерен, например, случай, когда в один из приездов во Францию, он захотел поужинать в поезде Париж-Марсель, но кондуктор, глянув на его стоптанные башмаки, потёртый пиджак и расстёгнутый ворот засаленной рубашки, не разрешил ему пройти в вагон-ресторан, сославшись на отсутствие галстука. Недовольный Йерсен ушёл в своё купе, но вскоре вернулся в том же самом наряде только с красующейся на шее кроваво-алой лентой Ордена Почётного легиона — высшего знака отличия во Франции. Вперив взгляд в растерянного кондуктора, он указал пальцем на шею и спросил: «Такой галстук подойдёт?»

В 1940-ые годы Александр Йерсен стал чувствовать себя значительно хуже — у него была хроническая пневмония, которая часто обострялась. Он перестал летать во Францию и даже бросил свои велосипедные прогулки. Боли в сердце мешали работать, чувствовалась усталость. Однако Йерсен не боялся смерти — главное, о чём он беспокоился в эти дни, было указано в его завещании: «Когда я умру, я хочу, чтобы меня похоронили в Суой Дау... пожалуйста, оставьте меня в Нячанге и не позволяйте никому меня забирать!». 1 марта 1943 года сердце учёного остановилось. Как и отец 80 лет назад, он умер в своём рабочем кабинете, склонившись над журналом, в котором ежедневно отмечал уровень морских приливов и отливов. Проститься с великим врачом пришло столько людей, что похоронная процессия растянулась более чем на три километра. Его погребли в 20 километрах от Нячанга, на небольшом холме, поросшем каучуковыми деревьями. Когда Республика Вьетнам сбросила с себя ярмо французского колониального рабства и обрела независимость, светлый образ и заслуги Йерсена не подверглись «люстрации», наоборот, выдающийся врач стал единственным иностранцем, признанным национальным героем Вьетнама. По всей стране в его честь были названы улицы, школы, научные центры и больницы, устанавливались памятники и учреждались награды. Махаянские буддисты признали его «бодхисаттвой» — просветлённым человеком, отказавшимся от нирваны ради спасения всех живых существ. Могила Йерсена и по сей день служит местом паломничества для многих людей из Европы и Азии. Здесь, под шелест листьев гевеи, пение птиц и цикад, так приятно помедитировать и подумать о вечном.

В завершении статьи хотелось бы привести отрывок из последнего интервью Александра Йерсена, данного незадолго до смерти. Журналист французской газеты спросил его, не боялся ли тот заразиться чумой тогда — в Гонконге — на что микробиолог с застенчивой улыбкой ответил:

«Я стал жертвой чумы в 1898 году. У меня был довольно сильный приступ. Но меня вылечили, и, как видите, я остался жив. И потом, чего вы ожидаете, ведь мы — врачи — немного похожи на солдат, вынужденных работать под обстрелом. Тысячи пуль пролетают над нашими головами, свистят в ушах; мы не думаем, да и не хотим думать, что одна из них может попасть в нас смертельно... В конце концов, что значит жизнь одного несчастного существа по сравнению с высшим благом человечества, которое мы должны завоевать!»

Примечания:

[1] Согласно правилам произношения во французском языке фамилия бактериолога должна звучать «Йерсан», но в угоду устоявшейся традиции здесь и далее будет использоваться привычное написание Йерсен. Аналогичная ситуация сложилась и с фамилией Луи Пастера, которая произносится как «Пастёр».

[2] Кантон — территориально-административная единица верхнего уровня в Швейцарии (аналогично «региону»).

[3] Савоярец — уроженец Савойи. Савойя — историческая область на границе Франции, Италии и Швейцарии у подножия Альп. В Средние века Савойя долгое время была самостоятельным герцогством, но позже утратила независимость и в течение XIX века несколько раз переходила из рук в руки между Францией и Италией, поэтому пусть читатель сам для себя решит, кем был по национальности наш савоярский юноша: чувственным французом или пылким итальянцем.

[4] По странному стечению обстоятельств предшественник Йерсена на должности интенданта порохового завода в Ла Во (La Vaux) тоже скончался от инсульта через полгода после своего назначения на должность. Разница заключалась лишь в том, что предшественник за 6 месяцев успел угробить абсолютно новое производство, а Йерсен за это же время смог его полностью восстановить.

[5] Виктор Бабеш лично просил Корниля вписать себя соавтором книги, чтобы придать труду бóльшую значимость и интерес со стороны французских медиков.

[6] Девятнадцать смоленских крестьян, заражённых бешенством, прибыли в столицу Франции в марте 1886 года. С момента нападения волка прошло уже двадцать дней, и Пастер был уверен, что после такого срока большинство из них не выживет. Однако он провёл вакцинацию ускоренным темпом, делая по две инъекции в день, и умерло всего трое крестьян. Интересно, что в это же время у Пастера проходил стажировку будущий прославленный русский эпидемиолог Николай Фёдорович Гамалея. Он долго выпрашивал у французского мэтра разрешения на открытие станции и производство антирабической вакцины в Российской Империи, но Пастер согласия не давал, опасаясь возможных последствий. После случая с русскими крестьянами Гамалея, зная о невероятном гуманизме и чувственности Пастера, решил разжалобить его, сказав: «А вот если бы в России была своя прививочная станция, то тем троим не пришлось бы так долго добираться из Смоленска в Париж, и у них был бы шанс остаться в живых.» После этих слов Пастер сдался, и в Одессе появилась первая в России бактериологическая станция (вторая в мире после Парижской), где осуществлялась вакцинация людей против бешенства.

[7] Впоследствии собрание учебных штаммов Йерсена продолжило пополняться уже без его участия и превратилось в знаменитую «Бактериологическую коллекцию Института Пастера».

[8] В вопросе натурализации Александра Йерсена ключевую роль сыграло происхождение его матери Фанни́ Мошель, чьи предки-гугеноты нéкогда бежали из Франции от религиозного преследования.

[9] Вакцина БЦЖ (сокр. от Бацилла Кальмета — Герена, фр. Bacillus Calmette—Guérin, BCG) — вакцина против туберкулёза, приготовленная из штамма живой ослабленной бычьей туберкулёзной палочки Mycobacterium bovis французскими учёными Альбером Кальметом и Камилем Гереном в 1921 году.

[10] До этого между Сайгоном и Хайфоном существовала только одна дорога, идущая вдоль побережья т.н. «Мандаринская дорога».

[11] И Йерсен, и Китасато прекрасно владели немецким языком, т.к. оба проходили стажировку в Германии: один в Марбурге, а другой в Берлине.

[12] Через два года после Йерсена, в 1898-ом французский врач Поль-Луи Симон — новый директор Института Пастера в Сайгоне — докажет, что переносчиком бубонной чумы является не муха, а крысиная блоха Xenopsylla cheopis.

[13] Позже будет доказано, что возбудителем чумы КРС является РНК-содержащий вирус рода Morbillivirus семейства парамиксовирусов.

Если вам понравилась данная статья, то вы можете приобрести целую книгу с рассказами из истории микробиологии «По следам охотников за микробами» в онлайн-магазине OZON по ссылке: https://clck.ru/3FeGwq.

Источники и дополнительные материалы:

- Bá V. «Bác sĩ Alexandre - Người có công với Việt Nam». Cỏ Thơm. Доступно по ссылке:https://goo.su/fjfbQcC

- LỆ HÀ H. «Alexandre Yersin - Cuộc đời và sự nghiệp mẫu mực với tầm nhìn không biên giới». Quân đội nhân dân. 2023-09-22. Доступно по ссылке:https://clck.ru/3BPBaA

- Bastardot-Yersin Y. «Hao-Ti descendu sur terre». Zurich: Oeuvre Suisse des lectures pour la jeunesse, 1965.

- Bibel D.J., Chen T.H. «Diagnosis of Plague: an Analysis of the Yersin-Kitasato Controversy». Bacteriological Reviews. Sept. 1976;40(3):633-651.

- Leymonerie N. «L’infamant soupçon qui plane autour du Docteur Yersin». 2023. Доступно по ссылке:https://clck.ru/3A9iMR

- Mollaret H., Brossolet J. «Yersin: un pasteurien en Indochine. Un savant une époque». Paris: Belin, 1993.

- Penseyres J.H. «La vie d’Alexandre Yersin: une évocation en 20 tableaux». Morges: Musée Forel, 2013.

- de Saussure H. «Notice sur la vie et les écrits d’Alexandre Yersin». Schaffhouse: Imprimerie de Alexandre Gelzer, 1866.

- Schwartz M. «Histoire et actualité du réseau international des Instituts Pasteur». Annales des Mines - Responsabilité et environnement. 2008;51(3):42- 48.

- Simonet M. «Alexandre Yersin, un bactériologiste, explorateur et agronome». Revue de Biologie Médicale. 2020;357:73-83.

- де Крюи П. «Охотники за микробами. Луи Пастер и бешеная собака / Ру и Беринг». М.:АСТ, 2017.https://clck.ru/3BY8GV

- Шифрин М.Е. «Возбудитель чумы. Александр Йерсен. 1894 год». В кн.: «100 рассказов из истории медицины». Москва: Альпина Паблишер, 2020:283-290.

https://goo.su/2RD7UeL - Собрание биографических статей об Александре Йерсене на сайте Университета Йерсена в Далате [вьетнамский язык]. Доступно по ссылке:https://yersin.edu.vn/ve-bac-si-yersin

- Цикл документальных передач о жизни Александра Йерсена, выходивший на швейцарском радио в 1986 году [французский язык]. Доступно по ссылке:https://clck.ru/3NAGgn