27 Октября 2025

Автор: Андрей Алексеевич Авраменко — м.н.с. отдела стратегических разработок и проектов НИИ антимикробной химиотерапии (Смоленск).

***

Биоплёнка — бактериальное сообщество, состоящее из клеток, прикреплённых к поверхности или друг к другу и встроенных в матрикс из внеклеточных полимеров. Термин был введён в научный оборот в 1987 году канадским микробиологом «Биллом» Костертоном (John William Fisher "Bill" Costerton; 1934–2012).

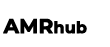

Первым, кто обратил внимание на биоплёнки, был голландский естествоиспытатель Антони ван Левенгук, который в своих письмах к Лондонскому королевскому обществу в 1680-х годах сообщал, что при изучении образцов из ротовой полости «…видел невообразимое количество чрезвычайно мелких и разнообразных анималькулей», образовывавших зубной налёт. В 1880-х годах исследованием биоплёнок отметился великий Луи Пастер, описав в работе по уксуснокислому брожению так называемую уксусную матку (Mycoderma aceti) — вязкую бактериальную слизь, появлявшуюся в бочках с вином. В 1920-х биоплёнками всерьёз занялись морские микробиологи, сравнивая субпопуляции свободно плавающих «планктонных» бактерий с теми, которые прикреплялись к различным поверхностям.

Казалось бы, в этой области уже невозможно было прослыть первооткрывателем, но как говаривал сын знаменитого Чарльза Дарвина — сэр Фрэнсис Дарвин: «Слава в науке достаётся не тому, кто первым нашёл зерно нового и драгоценного качества, а тому, кто посеял его, пожал, перемолол и накормил им весь мир». Лавровый венок с гордым званием «Отца биоплёнок» был уготован судьбой для озорного канадского мальчишки Джона Костертона, который пас в горах овец и даже не подозревал, какую революцию в микробиологии ему предстоит совершить.

Малыш Джон родился в 1934 году на западе Британской Колумбии в тихом провинциальном Верноне — одноэтажном городке, где, казалось бы, никогда не происходило ничего нового, и жизнь стояла на вечной паузе. Хребты Каскадных и Скалистых гор словно ладони мифического великана, простёртые навстречу друг дружке с севера и юга, надёжно укрывали город от холодных ветров и дождей. Живописные виды синеватых озёр, каменистых утёсов и жёлтых сосен успокаивали, даря безмятежность. Вернон называли «раем для пенсионеров», что неотвратимо намекало на то, как скучно и однообразно жилось в этом городке молодым людям, и как сильно они хотели уехать из него подальше.

Костертоны имели долгую историю в Верноне. Дед Джона много лет был мэром города и председателем городского совета — он умер в 1930 году ещё до рождения внука. Отец — Леонард Костертон, был ярким общественным деятелем, членом сразу нескольких масонских лож Канады. Он обладал гипнотическим шармом, был блестящим оратором и легко сходился с новыми людьми, что приносило успех в работе страхового агента. Леонард Костертон был со всеми на «ты», прося называть его панибратским именем «Джонни», которое придумал себе сам. Он вёл активный образ жизни, играл в футбол, неплохо боксировал, занимался альпинизмом, много колесил по стране и каждое воскресенье водил детей на службу в англиканскую церковь.

Когда этот пышущий здоровьем и перспективами молодой человек в свои тридцать пять лет уведомил жену Хильду, что застраховал собственную жизнь на кругленькую сумму, которая казалась непомерно большой для их семейного бюджета, то это вызвало некоторое недоумение. Родственники, разводя руками, решили, что подобная предосторожность была вызвана недавней внезапной смертью его родного брата Мартина, но дело было не в этом. Костертон уже тогда предчувствовал свой скорый конец: внешний лоск и молодость ничего не значили по сравнению с теми страданиями, которое приносило собственное тело. В 1942 году Леонард «Джонни» Костертон скончался от острой почечной недостаточности.

Джон Костертон был вылитой копией своего отца: такой же энергичный, обаятельный и упрямый. Стараясь во всём походить на него, он тоже выбрал себе другое имя вместо данного при рождении — отныне и впредь он просил называть его Биллом. Отец умер, когда Биллу было всего восемь лет. Все деньги от страховки пошли на оплату его с братом обучения в лучшей частной школе Вернона — на остальное средств не хватало. Мать Хильда выучилась на медсестру и пошла работать в больницу; мальчикам тоже приходилось подрабатывать.

Билл пас овец в горах, что поначалу сводило его с ума, ведь он рос сорванцом, любящим азарт и приключения. Его жизненным кредо было: «проще потом извиниться, чем сперва спрашивать разрешения». Билл спал всего по 5-6 часов в день, активно занимался крикетом, регби и другими видами спорта, любил конкуренцию, соревнования, но не меньше уважал и командную работу: турпоходы с кадетским корпусом в лес и горы были для него моментами экстатического наслаждения. Билл играл на гитаре у костра, был запевалой в строю, умел всех организовать, развеселить и настроить на победу.

Общение было необходимо для него как воздух, поэтому время наедине с овцами превращалось в невыносимую муку. Он вспоминал: «За этими проклятыми животными надо было постоянно следить! Следить, чтобы они не отбивались от стада, чтобы не съели чего нельзя. Если какая-нибудь овца хотя бы немного промокала или подмерзала, то она просто ложилась на землю и умирала, а от меня требовалось, чтобы я привёл их всех домой живыми!»

В горах было так красиво: ему постоянно хотелось отвлечься, насладиться пейзажем, журчаньем ручьев, впитать в себя сочную зелень травы, побродить по тропам, пробежаться по склонам, но от овец ни на секунду нельзя было отрывать глаз. Поначалу это вызывало лишь злость — он вскипал как чайник, но всегда умело себя успокаивал: «сейчас я немного потерплю, зато потом заработаю денег». Овцы научили Билла концентрации и способности впадать в долгий созерцательный транс — искусству, которое ему ещё очень сильно пригодится в будущем.

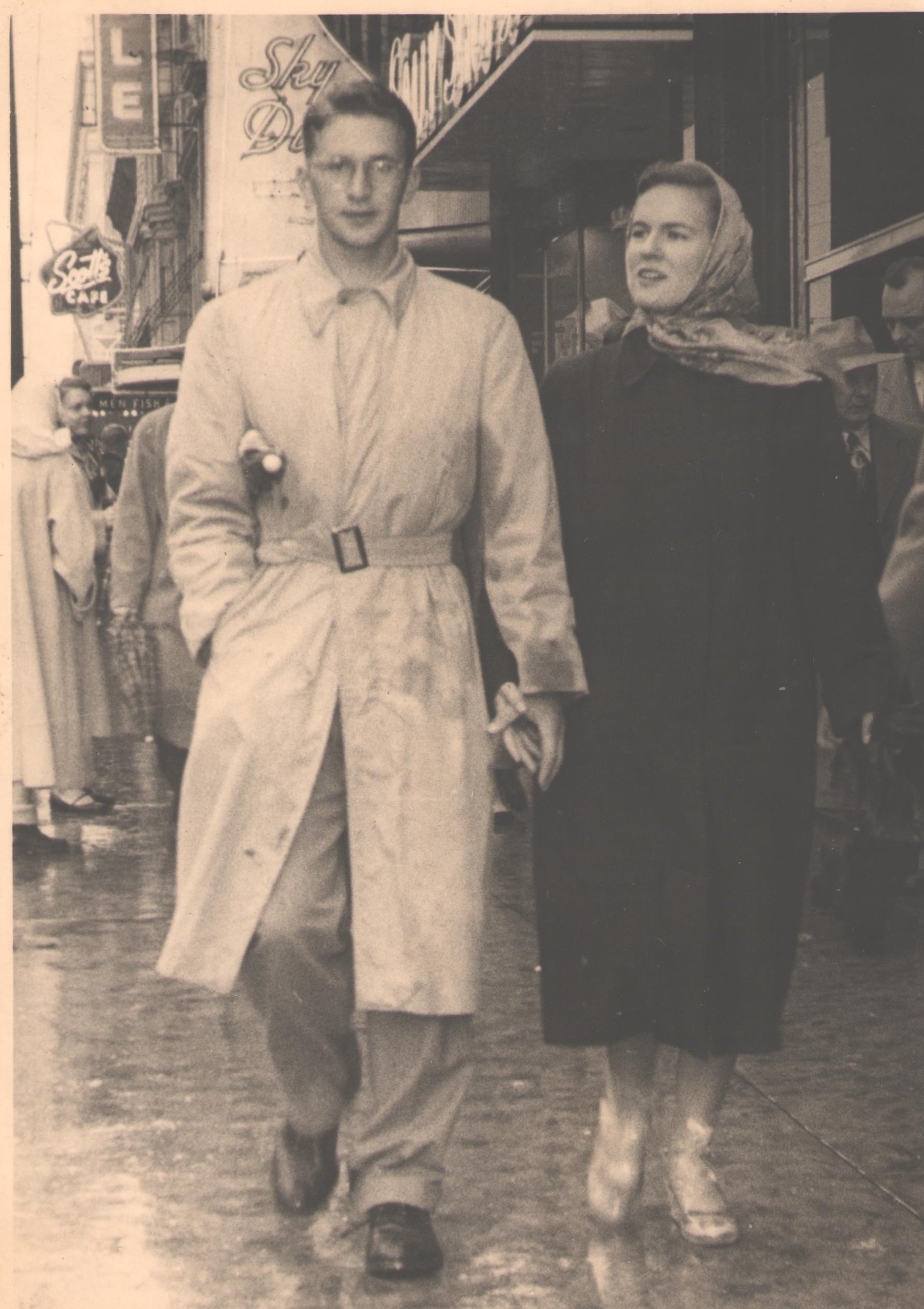

В школе Билл встретил любовь всей своей жизни. Её звали Вивиан. Вокруг него всегда вилось много девиц, но лишь одна она смогла набрать за IQ-тест больше баллов чем Билл, тем самым покорив его сердце. Впервые они познакомились на секции бадминтона и с тех пор всегда самозабвенно и с упоением предавались этой игре.

Школьная пора, между тем, пролетела так же быстро, как воланчик над сеткой — настало время задуматься о будущем. Вивиан любила детей и точно знала, что хочет работать учительницей начальных классов, но вот чего хотел Билл? Он и сам не знал ответа на этот вопрос. Точные науки ему не давались: Билл провалил выпускной экзамен по математике и, лишь прибегнув к своему обаянию, уговорил учителя поставить удовлетворительную отметку. Из всех предметов он любил только писать сочинения по литературе и рассматривать картинки в учебнике биологии — красивые изображения растений, животных, цепочек питания и строения клеток выгодно разнообразили унылый урок. Кроме того, Биллу уже поскорее хотелось вырваться из опостылевшего тесного Вернона. Размышляя о том, стать ли ему журналистом или биологом, выбор пал всё-таки на второе, и он поступил на биологический факультет Университета Британской Колумбии в Ванкувере — крупнейшем городе региона.

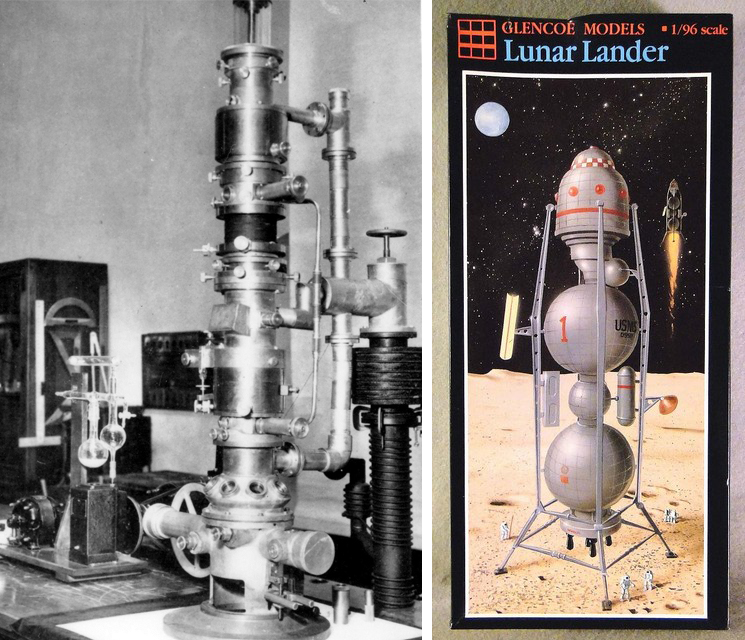

В 1955 году Билл Костертон защитил степень бакалавра естественных наук (тогда же они с Вивиан узаконили отношения), а через год — степень магистра. Он долго до этого бродил по корпусам университета в поисках темы для диссертации, пока наконец не наткнулся на просвечивающий электронный микроскоп (ПЭМ) на кафедре физики. Устройство покорило Билла причудливостью своей формы, напоминая больше не оптический прибор времён Коха, а космическую станцию с обложек дешёвых научно-фантастических журналов 50-х.

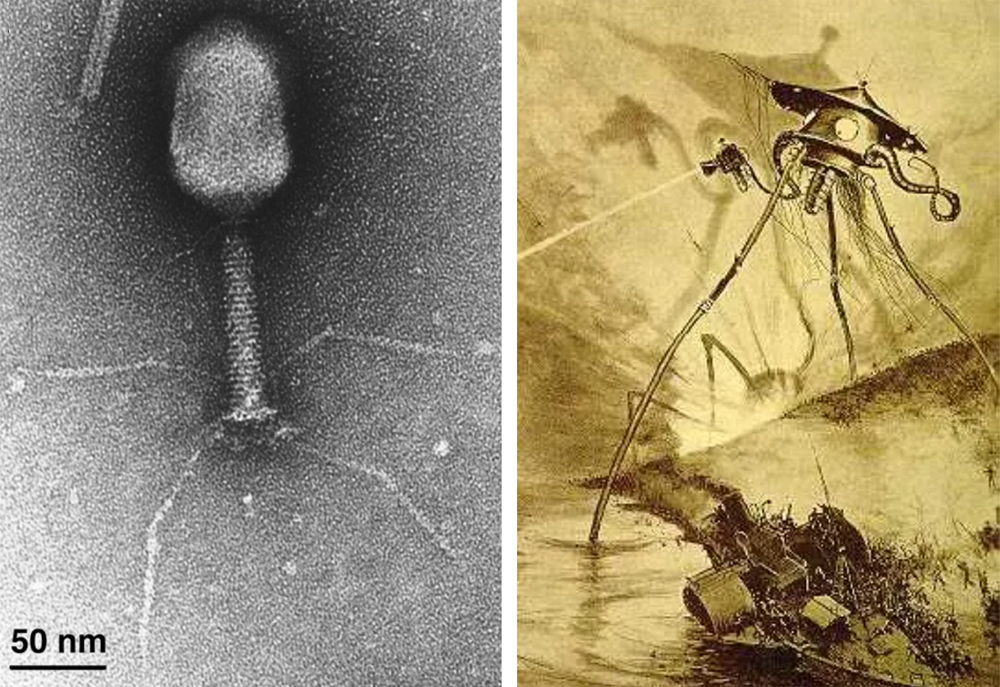

На дворе была эпоха настоящего ПЭМ-бума: экспериментальные и первые коммерческие электронные микроскопы появлялись повсеместно, и Канада, как ни странно, была в авангарде этого процесса[1]. Учёные со всего мира заново переоткрывали микробиологию, исследуя структуры клеток, тканей, бактерий и вирусов на недосягаемом прежде нанометровом уровне. Это было непочатое поле для работы, сулившее золото и славу молодым старателям, но Билла Костертона интересовало другое. Его завораживал сам процесс микроскопирования, когда учёный, следуя за потоком электронов, просвечивающих образец, будто бы погружался в омут мироздания, подглядывая через замочную скважину за Божественными тайнами вселенной. Подобное чувство он впервые испытал, увидев микрофотографию бактериофага с хорошо различимыми фибриллами (ножками) и капсидом (головкой), который сразу же представился ему инопланетным треножником, сошедшими со страниц романа «Война миров».

Перспективы электронной микроскопии захватили воображение Билла, однако вскоре выяснилось, что очередь из желающих поработать с ПЭМ в Университете Британской Колумбии выстраивалась на многие километры: ультраструктуры веществ интересовали не только биологов, но и физиков с химиками. Пришлось искать другие возможности.

Ближайший «свободный» электронный микроскоп нашёлся на другом конце страны — в городке Лондон, расположенном в долине Великих озёр, где молодой профессор Роберт Мюррей, недавно возглавивший кафедру бактериологии, смог убедить ректора Университета Западного Онтарио обзавестись дорогущей ПЭМ-установкой, ради чего поклялся, что его будущие открытия принесут ВУЗу всемирную славу[2]. Для того, чтобы соблюсти такую клятву, профессор Мюррей остро нуждался в перспективных и амбициозных докторантах, одним из которых как раз и стал Билл Костертон.

Получив приглашение из Западного Онтарио, Билл гордо объявил жене Вивиан:

— Собирай вещи, мы отправляемся в Лондон!

— Как в Лондон? Мы что, переезжаем в Великобританию?

— Нет. В Лондон, который в Онтарио. Но не расстраивайся, там тоже течёт Темза и постоянно идёт дождь.

Городок Лондон располагался в низине на юго-западе провинции Онтарио на небольшом участке земли, зажатом между двумя ледниковыми озёрами Эри и Гурон. Костертонов ждали там повышенная влажность, частые грозы, холодный ветер и снежные шквалы. Четыре года, проведённые в Университете Западного Онтарио стали настоящей пыткой. И не только из-за погоды.

Прежде всего, Билл скучал по любимым горам, которых было не сыскать в радиусе и ста километров вокруг. Из всех видов спорта ему приходилось довольствоваться лишь вялым ракетболом в душных помещениях кампуса, а научная работа и вовсе не приносила никакого удовольствия. Да, конечно Билл получил возможность вволю поработать с электронным микроскопом, в совершенстве овладеть техникой ультратонких срезов на микротоме, методами окрашивания образцов солями тяжёлых металлов, научиться настраивать линзы и диафрагму микроскопа, но всё это так быстро наскучило ему, что невольно стали закрадываться мысли, а не заняться ли страховым бизнесом, как отец.

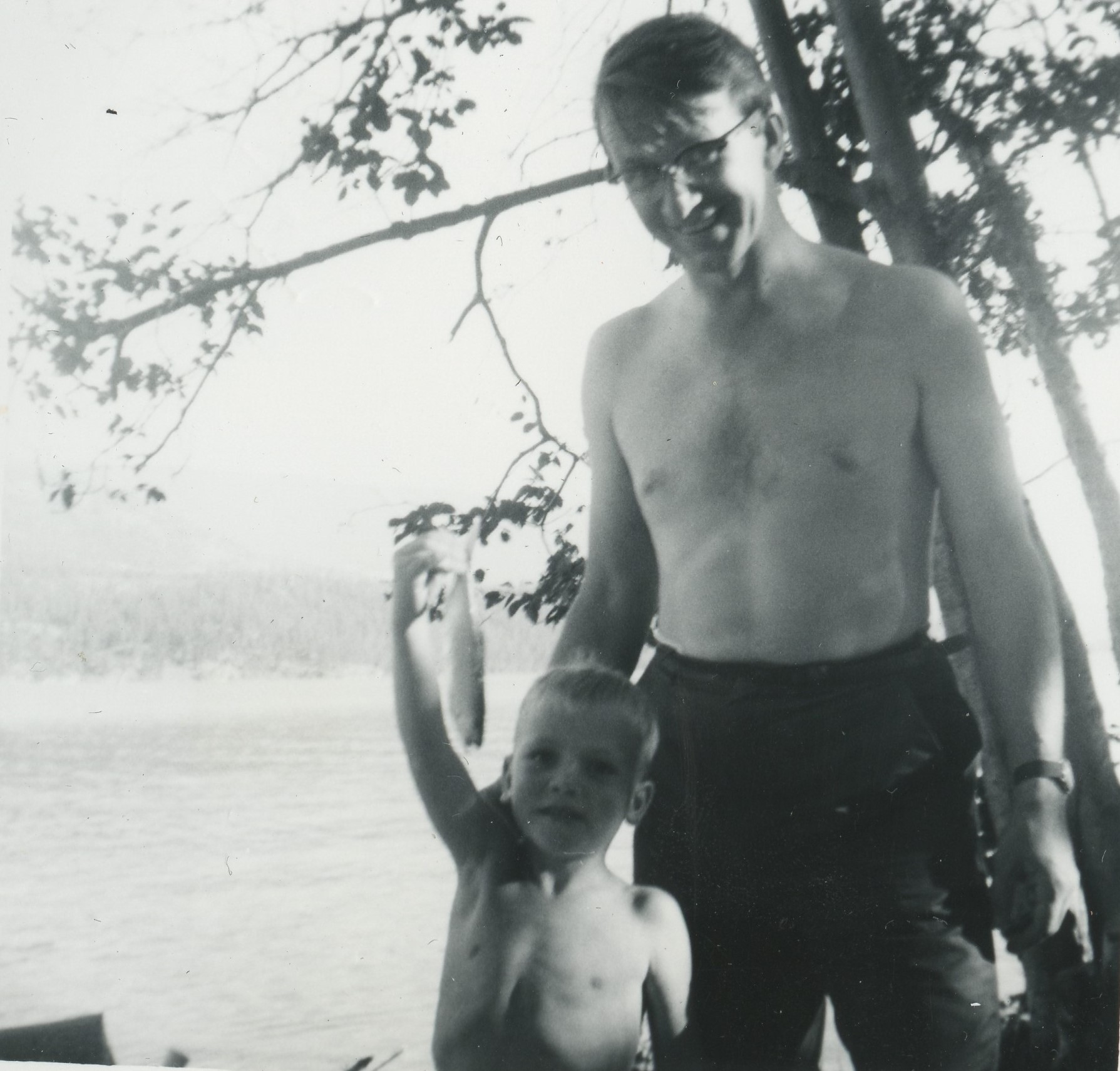

Но Билл отнюдь не был человеком, который мог так просто сдаться и бросить дело на полпути. В те разы, когда неуёмная энергия и жажда приключений, казалось, вот-вот были готовы разорвать его на части, он хватал удочку и отправлялся на рыбалку. Сидя посреди хрустальной озёрной глади в одноместном каноэ, он неотрывно следил за поплавком, приучая себя к долготерпению. Как и тогда в горах с овцами, Билл приговаривал себе под нос: «быстро можно наловить только мелкую рыбёшку, а вот шанс подсечь что-то по-настоящему крупное выпадает только тому, кто умеет ждать».

Так он и коротал эти хмурые дни, месяцы и годы в Лондоне. Когда срок докторантуры подошёл к концу, Билл с удовольствием сообщил Вивиан:

— Собирай вещи, мы едем в Пенджаб!

— Это что, индийская закусочная в Онтарио?[3]

— Нет. В Пенджаб, который в Индии. Но не расстраивайся, там тоже подают курицу-карри и чай-масалу.

На тот момент у Костертонов было уже двое детей: дочь Дайан и сын Джон — младшему только-только исполнился один год. Иной женщине поездка с малолетними детьми в Индию могла бы показаться чем-то из ряда вон, но только не Вивиан — она знала за кого выходила замуж. И всё-таки, почему именно Индия?

Эта история началась в 1878 году, когда в городе Бата́ла штата Пенджаб в бывшем дворце махараджи британскими миссионерами была открыта школа для сыновей индийских христиан высшего сословия. Спустя почти 70 лет и несколько революций школа была преобразована в общедоступный колледж для юношей и девушек любого происхождения и вероисповедания. Несмотря на то что теперь там обучались и индуисты, и сикхи, и мусульмане из ближайшего Пакистана, учебное заведение продолжало существовать под патронатом англиканской церкви, в канадском приходе которой состоял и Билл Костертон.

Однажды, после проникновенной воскресной службы он увидел на доске объявлений предложение отправиться с церковной миссией в колледж Батала. Неукротимое воображение тут же унесло его в чарующую страну дворцов, белых слонов, заклинателей змей и обворожительных женщин, танцующих на улицах в ярких и разноцветных сари. Его ничто не держало: докторантура была окончена, призвания своего он так и не нашёл, а унылое однообразие Канады — этого царства девственной природы, где даже такие крупные города как Ванкувер или Торонто казались безлюдными и глухими, — успело уже порядком ему надоесть. Билл родился авантюристом и жаждал приключений, одним из которых просто обязана была стать поездка в Индию. Кроме того, как заядлый альпинист, он не мог отказать себе в удовольствии побывать в Гималаях.

Костертоны прибыли в Баталу в 1960 году. То, что они там увидели, мало походило на бродвейские мюзиклы и кинофильмы об Индии: болезни, нищета, безграмотность, религиозные конфликты, скученность, антисанитария, пыльные улицы и обшарпанные здания. Преподаватели и персонал колледжа жили в более благоприятных условиях на закрытой территории, но это не меняло общей картины.

Разочаровался ли Билл в увиденном? Немного. Заставило ли это его повернуть назад? Ни в коем случае. Он говорил, что тяжёлые испытания, на грани преодоления, помогают лучше познать себя и то, на что ты по-настоящему способен. Кстати о способностях: на медицинском факультете колледжа, где Билл читал лекции по микробиологии и основам гигиены, он открыл в себе недюжинный талант и призвание преподавателя. Идеально поставленный голос с приятным тембром, его манеры, харизма, искромётный юмор могли покорить любую аудиторию: где бы и перед кем бы он ни выступал, люди всегда заворожённо слушали его доклады, словно это были восточные сказки Шахерезады.

Вместе с мужем в колледже захотелось поработать и Вивиан, ради чего маленьких детей пришлось отдать на попечение наёмной индийской няне — опрометчивое решение, обернувшееся для всей семьи страшной трагедией. Однажды необразованная служанка разрешила двухлетнему Джону поиграть с сырой водой из-под крана, из-за чего мальчик заразился холерой и скоропостижно скончался.

В одночасье всё изменилось: прежняя жизнь стала казаться Костертонам лишь пустой и глупой погоней за приключениями. Пришло запоздалое горькое раскаяние. Им обоим исполнилось по 28 лет — возраст, когда ответственность и расплата за ошибки прошлого наконец настигают тебя, чтобы навсегда покончить с юношеской беспечностью. От безнадёжного глубокого отчаяния их спасло только то, что Вивиан была снова беременна.

После смерти единственного сына первой же мыслью Костертонов было поскорее убраться из Индии, но Билл ещё должен был до конца доработать свой контракт. В 1962 году, когда подошёл положенный природой девятимесячный срок, супруги решили не проверять персонал пенджабских родильных домов на профессионализм и следование правилам асептики, а взяли неоплачиваемый отпуск, чтобы слетать домой в Канаду. Заходя на посадку в аэропорту Ванкувера, Билл с удовольствием разглядывал в окно иллюминатора сочную зелень и морозную синеву родной страны, которая спустя два года выцветших, грязновато-пастельных красок Индии, стала казаться ему раем.

Роды прошли успешно. После того как на свет появилась вторая дочь Шейла, Билл, сидя рядом с женой в палате и держа за руку, уговаривал её не рисковать и остаться с детьми в Канаде, но Вивиан настаивала: «Нет, мы семья и должны всегда держаться вместе». Возвращаться в Баталу никто не хотел, но собрав волю в кулак, они сели на обратный рейс.

В Индии Вивиан больше не вышла на работу, целиком посвятив себя детям, что в свою очередь заставило Билла всерьёз задуматься о карьерных перспективах. Дорабатывая оставшиеся, оговоренные в контракте месяцы в колледже, он судорожно рассылал по всему миру своё резюме, но отовсюду получал отказ. Билл и сам не заметил, как для работодателей превратился из перспективного молодого учёного в подозрительного доктора наук, который три года чёрт-те чем занимался в Индии и у которого не было ни стажа, ни публикаций, ни конкретной сферы интересов — не мог же он, в самом деле, написать в анкете: «люблю смотреть в микроскоп».

Костертона выручило природное красноречие. Сельскохозяйственная ассоциация Канады один раз в год предоставляла гранты на обучение для лиц в возрасте от 25 до 50 лет, кто был заинтересован в развитии отрасли и хотел привнести в неё новые технологии и открытия. Билл подготовил внушительное эссе о перспективах электронной микроскопии в сельском хозяйстве, которое заинтересовало членов ассоциации. Приехав на очное собеседование, он так покорил попечительский совет своим выступлением, что по единогласному решению грант оказался у него в кармане. С радостными вестями Билл вернулся к жене:

— Вивиан, собирайся, мы летим в Лондон.

— Ура! Обратно в Канаду?

— Нет, на этот раз в Лондон, который в Великобритании. Но не расстраивайся, говорят, что в ботаническом саду Кембриджа тоже растут наши сахарные клёны[4].

На деньги от сельхозгранта Билл Костертон оплатил стажировку в ботанической школе Кембриджского университета. В Англии у них с Вивиан родился ещё один сын — Роберт. Ребёнок часто и тяжело болел, но никто не мог понять в чём причина. Только спустя полтора года ему был поставлен неутешительный диагноз — муковисцидоз[5]. Диагноз прозвучал как приговор: врачи гарантировали, что ребёнок не доживёт до своего пятилетия. Но семья не хотела с этим мириться. С красными от слёз глазами Билл качал на руках сына, приговаривая: «Мы с тобой ещё обязательно поднимемся в горы, Бобби. В наши Скалистые горы. Будем сплавляться на байдарках, порыбачим в Оканагане. У тебя будет полноценная жизнь, мой мальчик. Я тебе обещаю».

Ребёнок нуждался в постоянном, дорогостоящем и профессиональном медицинском уходе, поэтому в 1968 году Костертоны вернулись обратно в Канаду: Билл нашёл место преподавателя в колледже при Университете МакГилла в Монреале. Потянулась долгая череда обследований, препаратов, консультаций физиотерапевтов и нутрициологов, специального питания и других процедур, которые полностью взяла на себя Вивиан. Во время изнурительных сеансов с дренажным виброжилетом, который помогал мальчику разжижать и отхаркивать густую мокроту из лёгких, она читала ему книги, полные увлекательных историй, следила за приёмом лекарств, ежедневно готовила по диетическому меню, стала активисткой нескольких фондов помощи больным муковисцидозом — и всё это не отменяя обязанностей мамы ещё троих детей: Дайаны, Шейлы и родившейся уже в Монреале Нэнси. Денег катастрофически не хватало, поэтому Билл продолжал поиск работы с более высокой зарплатой и медицинской страховкой. Кроме того, он сильно тосковал по родным и любимым горам Западного побережья, которые, казалось, единственные могли придать ему сил.

.jpg)

К подножию Скалистых гор Костертоны смогли переехать только в 1970 году, когда на кафедре биологии Университета Калгари появилась вакантная должность старшего преподавателя. В Калгари семья наконец обзавелась большим и просторным домом, в котором Билл, между тем, почти не появлялся. Совмещая преподавание и научную работу, он всё время пропадал в университете, превратившись для детей в «папу выходного дня» — зато какими чудесными были эти выходные! Это был настоящий праздник для всей семьи: турпоходы, ночёвки в лесу у костра, рыбалка, горные и водные лыжи, настольные и активные игры, приключения, шутки, веселье, смех. Даже соседские дети иногда стучались в дверь к Костертонам с вопросом: «А ваш папа выйдет сегодня гулять?»

В общении с больным сыном Билл всегда избегал излишней сентиментальной жалости и гиперопеки, стараясь не обращать внимания на его недуг. Он не хотел, чтобы ребёнок чувствовал себя инвалидом. Отец приучал Роберта к самодисциплине: «Мама не всегда сможет быть рядом. Тебе необходимо уметь заботиться о себе самому. Лекарства по графику, ежедневные упражнения, контроль питания — учись за всем этим следить сам, если хочешь жить.» Вместо виброжилета Билл научил сына кататься на велосипеде: езда по крутым склонам оказалась так же эффективна для очищения лёгких от слизи, как и перкуссионная терапия, и при этом доставляла куда больше удовольствия. «Применяй научный подход,» — наставлял отец, — «собирай анамнез у других больных муковисцидозом, с которыми ты видишься в группах взаимопомощи; запоминай, чем они лечатся, что делают, и вычёркивай всё то, что неэффективно». Роберт так и делал: заносил всю информацию о друзьях по несчастью в специальную тетрадочку, а затем мужественно выстаивал погребальные службы на их похоронах, каждый раз отмечая: «А у меня всё получится. Я буду жить!»

В Университете Калгари Билл Костертон по-прежнему не отрывался от электронного микроскопа, изо дня в день рассматривая ультраструктуры и морфологию клеточных мембран грамотрицательных бактерий. За пять лет он вырос до профессора и начальника лаборатории. Сотрудники, начальство, студенты — все были в восторге от Билла. Отзывчивый и открытый, он всегда умел зарядить коллектив энергией, привлечь студентов на курс, наладить межинституциональные связи для совместных научных проектов, блестяще выступить на любом заседании, конференции или совете. Когда кто-то из коллег жаловался, что боится публичных выступлений и впадает в ступор перед аудиторией, Билл шутил, что наоборот испытывает страх и трепет, только когда ему приходиться молча сидеть в зрительном зале — темень партера нравилась ему куда меньше света рампы. Свои уникальные коммуникативные суперспособности он как никто умел конвертировать на благо лаборатории, регулярно выигрывая заявки на различные гранты: так, например, по заказу министерства сельского хозяйства Билл с коллегами исследовали микробиом рубца у коров, а для нескольких океанографических обществ — помогали в изучении морских бактерий. Однако ни о каких выдающихся успехах говорить не приходилось.

Под гордым словом «учёный» мы привыкли видеть гениев мирового масштаба, таких как Пастер, Мечников или Кох, забывая при этом о тысячах честных, но ординарных и посредственных тружениках науки, которые не совершают никаких прорывных открытий и не создают передовых технологий. Обожествляя науку и образование, мы не любим думать о тех, кто лишь скромно отрабатывают положенные часы в своих исследовательских центрах, оформляют однообразные отчёты, публикуют заурядные статьи, а сами только и ждут вечера, чтобы поскорее присоединиться к семье за ужином или встретиться с друзьями за кружкой пива. Именно так, скучно и непримечательно жила лаборатория Костертона. Да, и сам Билл никогда не мнил себя великим учёным, не гнался за славой, не мечтал о собственной научной школе. Его единственной настоящей страстью были лишь горы. К сорока годам он уже, кажется, взобрался на все значимые вершины канадской части Скалистых гор, но всё равно продолжал миля за милей с огромным рюкзаком за спиной прокладывать новые пешие и скалолазные маршруты. Памятна история, как однажды среди горных хребтов Билл обнаружил восхитительное уединённое озеро Марвел[6], в котором непременно захотел порыбачить. Дойдя до ближайшей туристической базы, он арендовал там удочку, снасти и одноместное каноэ, которое, взвалив себе на голову, пронёс 16 километров до вожделенного места, а спустя несколько часов вернул обратно. Билл был неутомимым человеком, наделённым огромной энергией, непоколебимой уверенностью в себе и невероятным жизненным энтузиазмом — ему не хватало только научной цели.

В 1974 году Билл Костертон отдыхал с семьёй на горнолыжном курорте неподалёку от Калгари — в живописном месте, где безмятежный горный ручеёк Мармот ниспадает каскадом по заросшим зелёным мхом валунам. Деньги на отпуск решено было потратить из грантовых средств, а чтобы у спонсоров не возникло лишних вопросов, провести это как микробиологическое исследование экосистемы горных ручьёв. Вечерами Билл играл с детьми, жарил маршмеллоу и распевал песни у костра, а с утра отправлялся с пробирками на сбор биологических образцов. Однажды, подойдя поближе к ручью, он неудачно встал на покрытый слизью камень и чуть не свалился в воду. Это незначительное происшествие — словно легендарное яблоко Ньютона, — привлекло его внимание к тонкому слою тягучей и скользкой массы, которой была облеплена вся галька в ручье. Билл выловил со дна один из камней и, аккуратно соскоблив слизь ножом, принялся её рассматривать. Прозрачная клейкая субстанция, напоминавшая присосавшуюся к камню медузу, была ничем иным, как популяцией сидячих бактерий. В голове у Билла родился праздный вопрос, который навсегда войдёт в историю микробиологии[7]: «Интересно, как, чёрт возьми, эти бактерии прилипают?» Асептически собрав образцы воды и слизи из разных участков в бассейне Мармота, Билл продолжил их изучение под электронным микроскопом в лаборатории в Калгари.

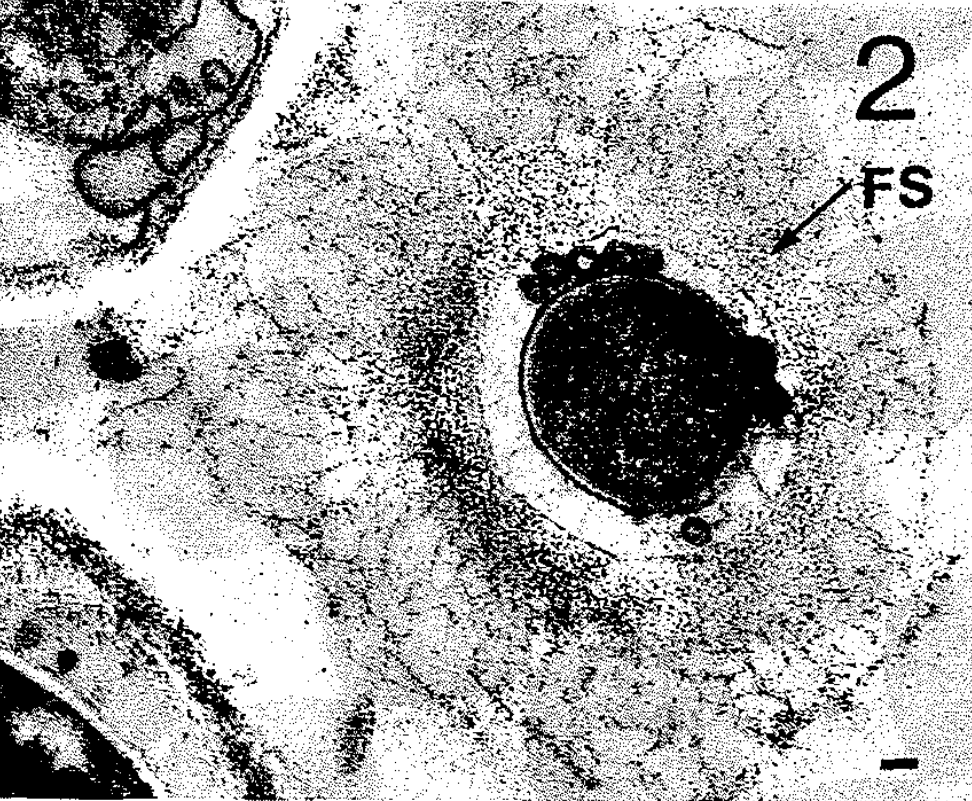

Быстротекущая вода высокогорного ручья являлась по сути олиготрофной средой с низким содержанием питательных веществ, поэтому количество свободноплавающих, планктонных бактерий в ней было очень и очень мало, а вот внутри самóй слизи Билл наоборот обнаружил высокую бактериальную активность. Напрашивался первый вывод о том, что слизь давала бактериям конкурентное преимущество, обеспечивая адгезию (то есть прикрепление к поверхности) и защиту от проточной воды, а также, вероятно, каким-то образом помогала улавливать питательные вещества из внешней среды. Пытаясь разглядеть из чего же всё-таки состоит слизь, Билл перепробовал несколько разных красителей, но ни цитрат свинца, ни ацетат уранила не дали никакого результата — электронный пучок микроскопа проходил сквозь образец не рассеиваясь. Успех ждал его только с рутениевым красным, который сделал видимыми некие волокна, плотно окружавшие бактерии. Эти волокна выходили прямо из клеточных стенок и сплетались в единую сеть, образуя слизистый матрикс. Исходя из того, что никакие другие соединения тяжёлых металлов не давали такого эффекта при окрашивании, можно было сделать второй вывод о том, что внеклеточный матрикс являлся анионным полимером, похожим на полисахарид.

Кажется, туман неизвестности начинал рассеиваться, но оставался ещё один очень важный вопрос: кто же всё-таки генерировал слизь? Логично предположить, что это были бактерии, но с другой стороны — это могли быть и диатомовые или сине-зелёные водоросли, которые в изобилии встречались в образцах полученных из ручья. В таком случае созданный водорослями матрикс мог быть просто позднее колонизирован бактериями. Биллу почему-то в это не верилось, но доказательств у него не было. Погрузившись в научную литературу, он быстро нашёл многочисленные, но спорадические сообщения об адгезии и внеклеточных слизистых структурах у различных бактерий, например кариесогенного Streptococcus mutans или антибиотикорезистентной Pseudomonas aeruginosa. На ум сразу же пришли собственные исследования морфологии бактерий рубца, в которых у различных бактероидов также обнаруживались некие защитные оболочки снаружи клеточных стенок. На удачу, в соседнем с Биллом кабинете двое его аспирантов продолжали эту же самую работу по гранту от Министерства сельского хозяйства. Начальник влетел к ним с видом сумасшедшего:

— Что у вас сейчас!?

— В каком смысле, профессор?

— С чем вы сейчас работаете!?

— Ruminococcus albus из рубца, мы исследуем…

— Отлично! Срочно подготовьте мне препарат с рутениевым красным!

От нетерпения у Билла пересохло во рту и немного затряслись руки. Он еле дождался завершения подготовительных работ и быстрее ринулся к своему ПЭМу. Настроив диафрагму и затаив дыхание, учёный прильнул к экрану микроскопа, в то время как заинтригованные аспиранты с любопытством выглядывали у него из-за спины, напоминая двух попугаев на плечах у пиратского капитана. Билл с воодушевлением указал им на отчётливый плотный мат из радиальных волокон, простиравшийся на всём межклеточном пространстве вокруг бактерий:

— Видите эту полисахаридную оболочку?

— Да. А что это такое, профессор?

Профессор и сам не знал ответа на этот вопрос, но в одном теперь был уверен точно — слизь генерировали не водоросли, а бактерии. Но какие, когда, как, а главное зачем — в этом ещё только предстояло разобраться. Впервые в жизни Билла накрыло волной эйфории от осознания собственного предназначения. Ему казалось, что он приблизился к какому-то важному открытию, которое пока даже не мог толком сформулировать. Этому ощущению необходимо было дать время, чтобы остыть, отстояться и выкристаллизоваться.

Момент «Эврики!» произошёл с Костертоном в Нидерландах, куда он прилетел на международную биологическую конференцию. Билл никогда не отказывал себе в удовольствии поселиться в самой лучшей гостинице в городе, поэтому местом своего пребывания в Амстердаме выбрал гранд-отель «Краснопольский»[8], располагавшийся на центральной площади Дам. Из окна его гостиничного номера открывался роскошный вид на Королевский дворец — одну из действующих резиденций голландского монарха.

Устав после тяжёлого трансатлантического перелёта, Билл вкусно поужинал у себя в номере, принял душ и плюхнулся в махровом халате на огромную двуспальную кровать, застеленную белыми хрустящими простынями. Довольный, глянув в окно, он подумал: «Да уж, устроился не хуже, чем королева[9] во дворце напротив». Дежурная шутка, пронёсшаяся в голове со скоростью света, но следом за ней начались спонтанные рассуждения: «А какая, собственно, между нами разница? И я, и она — две особи одного и того же вида Homo sapiens. Мы оба регулярно моемся, едим, одинаково ложимся спать. Разница только в том, что я живу в гостинице, а она — во дворце…» Сердце Костертона учащённо забилось. На него снизошло озарение: «А каким образом бактерии одного и того же вида понимают, где они находятся: в альпийском ручье или в мочевом катетере у пациента? Наверное, никак. Им должны быть наплевать! Для них это одинаково агрессивная внешняя среда, а значит, для того, чтобы выжить, они, как и в дикой природе, должны объединяться в сообщества, укрытые слизистым матриксом». Мысли хлынули бурным потоком. Несмотря на разницу в часовых поясах Билл принялся звонить своему другу и соратнику Гилу Гизи в Канаду, восторженно крича в трубку:

— Гил, ты понимаешь, что сделал Кох?!

— Какой Кох, босс? — непонимающе сопел Гизи спросонья.

— Роберт Кох — первооткрыватель туберкулёзной палочки! Ты понимаешь, что он сделал? Он повёл всех нас по неверному пути!

— Да? А мне казалось, что он создал микробиологию и спас человечество, разве нет?

— Я не об этом! Я о том, что Кох приучил нас работать в лабораториях только с чистыми культурами клеток, а в реальной жизни не бывает чистых культур. Вдумайся, изнеженные лабораторные штаммы живут в чашках Петри как в лучших санаториях: у них просторные номера, правильно подобранная температура, питание. В дикой природе, где бактериям приходится конкурировать, бороться и выживать, они не продержались бы и дня.

— Допустим. И что?

— Как что? Человеческий организм для бактерий — это такая же дикая природа, в которой полно конкурентов, хищников-фагоцитов, охотников-бактериофагов; там мало еды, там вечно плохая погода; тебя то травят антибиотиками, то жгут соляной кислотой в желудке. Внутри человека царят настоящие джунгли, а мы исследуем только чистые культуры — это неправильно!

— Но ведь до сих пор такой подход прекрасно работал, босс.

— Ты ничего не понял. Поговорим, когда я вернусь.

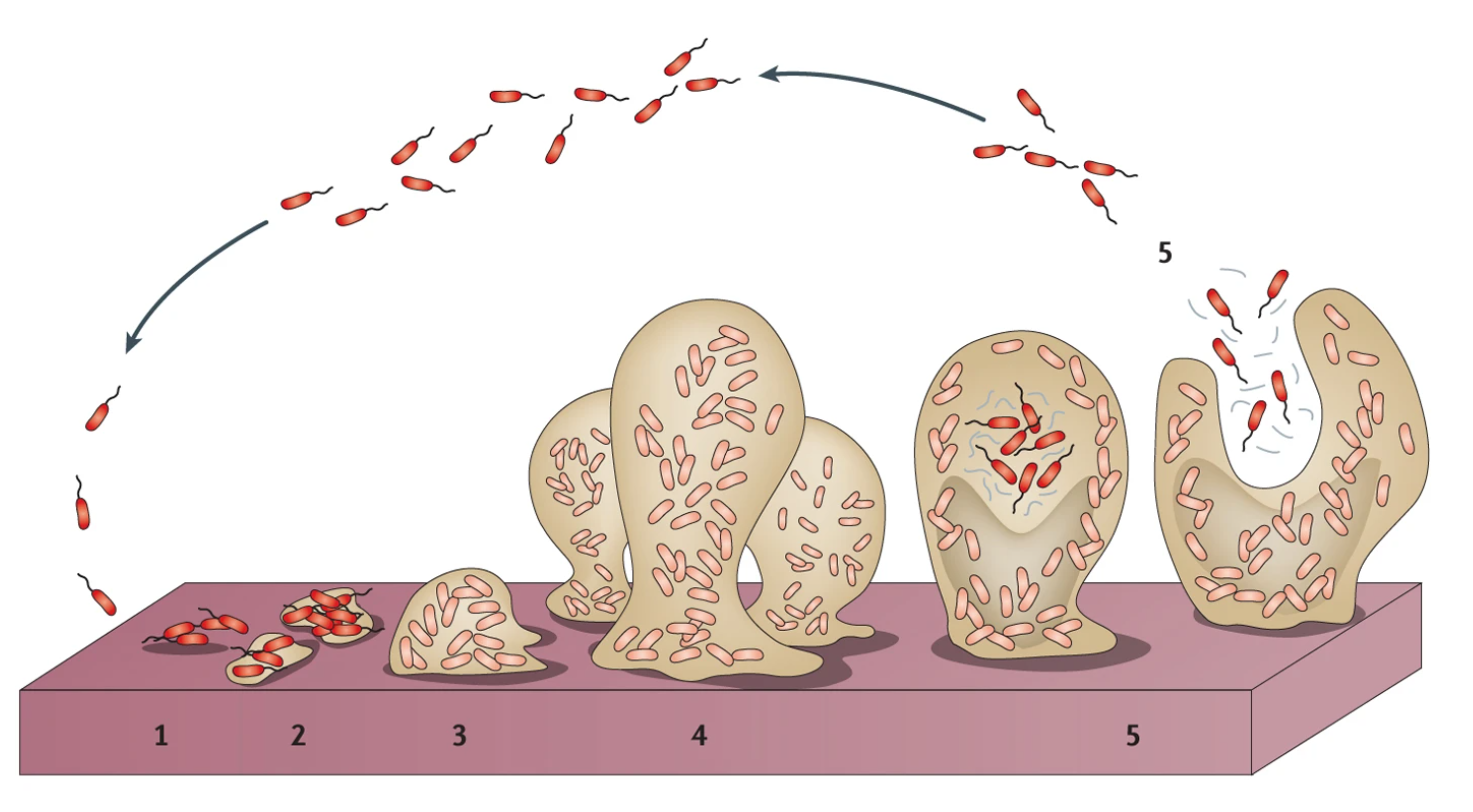

В сорок лет жизнь Билла Костертона, как и его лаборатории в Калгари, навсегда изменилась. Если до этого его компас судьбы беспорядочно крутился в поисках новых приключений, то отныне стрелка указывала строго на север — к биоплёнкам, хотя самогó слова ещё и не было произнесено. До 1977 года группа Костертона придерживалась термина «внеклеточная оболочка» (extracellular coat), но потом было принято решение заменить его более научным «гликока́ликсом»[10].

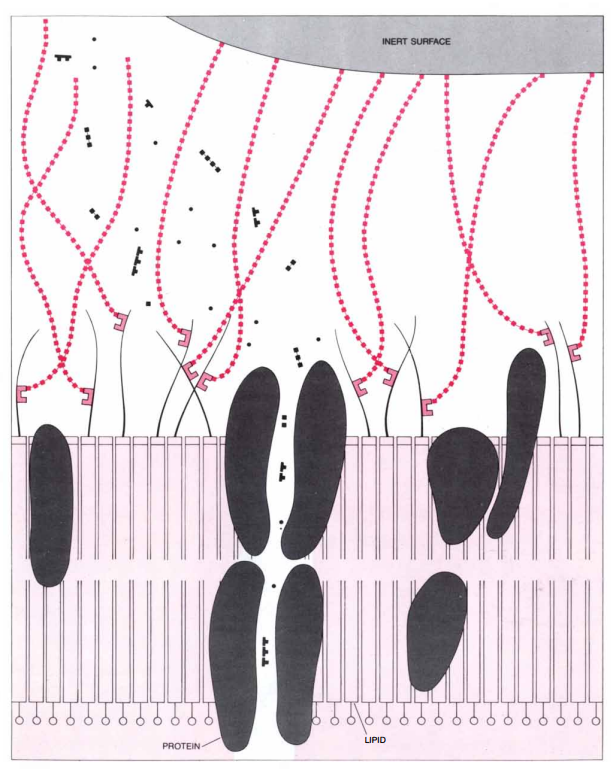

По мнению учёных гликокаликс представлял собой сеть длинных переплетённых полисахаридных волокон, которые генерировались бактериальными ферментами — полимеразами. Волокна гликокаликса связывали бактерии друг с другом и прикреплялись к близлежащим поверхностям, обеспечивая не только адгезию, но и участвуя в захвате и транспортировке различных питательных веществ внутрь клеток через ионные каналы в мембранах. Таким образом, сообщество сидячих, прикреплённых бактерий на 15% состояло из клеток и на 85% — из внеклеточного полисахарида.

Лаборатория Костертона работала над исследованием гликокаликса и днём, и ночью. Студенты и аспиранты изъездили всю страну в поисках естественных и искусственных сред обитания прикреплённых сообществ микроорганизмов, выявив, что образование внеклеточного матрикса является доминирующим способом выживания бактерий в природе. Биоплёнки присутствовали в вентиляционных системах, трубах водоснабжения, нефтяных скважинах. На примере кишечной палочки Билл, к своему удовольствию, смог продемонстрировать, что в то время как у клинических изолятов всегда имелся толстый слой внеклеточного полисахаридного мата, у референсных лабораторных штаммов, полученных при многократном пассаже, наоборот этот слой практически отсутствовал. После этого открытия в Калгари полностью отказались от работы с чистыми культурами — Билл назвал это своей «победой над Кохом».

Не менее важной вехой в истории изучения прикреплённых сообществ бактерий стала работа научных сотрудников лаборатории Роббинса и МакКоя, которые в 1981 году запатентовали устройство, состоявшее из латунной трубки со съёмными секциями, где биоплёнки можно было исследовать с помощью электронной микроскопии, традиционного культивирования и методов биохимического анализа. Это существенно повлияло на понимание микробной экологии внутри биоплёнок и механизмов взаимодействия микроорганизмов с различными поверхностями. Кроме того, устройство позволяло проводить точные измерения плотности микробных клеток, что было необходимо для подбора эффективных режимов очистки поверхностей от слоёв гликокаликса.

Открытия вскружили Биллу голову. Как одержимый он стал ездить по всевозможным конференциям, убеждая учёных-микробиологов и практикующих врачей в том, что прикреплённые сообщества бактерий существовали повсюду. «Ещё задолго до того, как на земле появились люди, стратегией псевдомонад было закрепиться на поверхности, покрыть себя слоем слизи из полисахарида и спокойно пережидать засуху,» — проповедовал он с трибуны, вот только… Если биологи относились к словам Костертона со снисходительным равнодушием, то у медиков они вызывали открытую враждебность и неприязнь. Его освистывали, осмеивали и охаивали за попытки экстраполировать концепцию гликокаликса из естественной среды на организм человека. Врачи, победившие дифтерию, чуму, коклюш и другие инфекционные заболевания, не желали ничего слышать о существовании какой-то защитной слизи у бактерий. Такая реакция вызывала у Билла недоумение, как если бы сами люди приковали Прометея к скале за то, что он подарил им свет истины.

Сотрудники в Калгари видели, каким сокрушённым и подавленным профессор Костертон каждый раз возвращался из командировок. По лаборатории поползли слухи, что работу с биоплёнками придётся прекратить. Гил Гизи отважился это озвучить, заглянув в кабинет к начальнику:

— Ну, что, босс? Может быть бросим всё это и займёмся чем-то другим?

— Нет, Гил. Мы будем учиться у бактерий пережидать засуху, — твёрдо ответил Билл.

— Не думаю, что правильно понял вас, босс.

— Сейчас объясню. Мы со своей новой парадигмой летим в общем научном потоке как планктонный микроорганизм. Поток сильнее нас, и мы не можем закрепиться, не можем заявить о себе. Нам нужно обрасти слизью, которая нас прикроет и даст защиту на какое-то время. А, ведь, что такое слизь?

— Слизь? Это полисахаридные волокна, которые… — начал было отвечать Гил на риторический вопрос.

— Правильно! Волокна, которые связывают бактерии друг с другом словно телефонные кабели. Слизь — это связи, которые формируют сообщество единомышленников. И нам тоже нужны такие связи. Целая сеть связей. А может быть, даже целое религиозное движение Свидетелей Гликокаликса! Мы будем привлекать сторонников изо всех сфер: ветеринаров, врачей, экологов, инженеров — откуда угодно. Любого, кто обладает достаточно открытым умом, чтобы по-новому взглянуть на привычные постулаты.

И Билл занялся тем, что у него лучше всего получалось: стал налаживать связи и заводить нужные знакомства. Теперь он ездил на конференции избирательно и действовал более аккуратно, заводя дружбу лишь с учёными-новаторами, готовыми идти против течения — такими как, например, исследователь муковисцидоза Нильс Хойби из Копенгагена или выдающийся инфекционист Аллан Рональд из Манитобского университета. Последний, в частности, стал для Костертона пропуском в медицинскую среду. Познакомившись и заинтересовавшись его идеями, Рональд свёл Билла со своим учеником — заведующим микробиологической лабораторией городской больницы Галифакса Томасом Мерри.

В 1978 году на работе у Мерри произошла вспышка внутрибольничной инфекции мочевыводящих путей, вызванной необычной синегнойной палочкой, которая не обнаруживалась иммунофлуоресцентным методом[11]. Костертон сразу же выдвинул смелое предположение, что отрицательный результат РИФ тестов у Pseudomonas aeruginosa был обусловлен тем, что антитела не могли прикрепиться к бактериям из-за гликокаликса. Давно мечтая наладить взаимодействие с каким-нибудь реальным, «живым» стационаром, который в будущем поставлял бы ему необходимые образцы, Билл вызвался лично прилететь в Галифакс и забрать изоляты синегнойки в Калгари. Томас Мерри не понимал, зачем было проделывать такой путь (на другой конец страны), если можно было воспользоваться услугами транспортной компании, но спорить не стал.

Харизма Билла сыграла свою роль, и уже через час после знакомства они с Томасом были не разлей вода. Мерри даже устроил учёному экскурсию по больнице, во время которой Билл ежеминутно останавливался и «просвещал» новоиспечённого друга по разным медицинским вопросам:

— Видишь, у вас тут повсюду кондиционеры? В них живёт легионелла. Сделай напор воздуха посильнее, и кусочек бактериального гликокаликса оторвётся и полетит прямо в рану какому-нибудь пациенту. А вот увядающий букет у больного на тумбочке рядом с кроватью, видишь? Это прекрасный источник псевдомонад. Не успеешь и глазом моргнуть, как какая-то ползучая дрянь уже начнёт продвигаться к мочевому пузырю твоего пациента.

— Какая ещё ползучая дрянь? — непонимающе осведомился Мерри.

— Так я называю белый налёт, который образуется на внутренней поверхности мочевого катетера. На самом деле, это же синегнойная палочка генерирует слизь и ползёт, будто крадётся. Ей всё равно где расти: в лёгких при муковисцидозе, катетере, водопроводном кране, ручье. Даже в отделениях интенсивной терапии, в которых, вроде бы, всё должно быть стерильно, тоже повсюду растёт бактериальная слизь.

— Не может быть! У нас в ОРИТ всё тщательно дезинфицируется.

— Да? А если я скажу, что стандартной дозы дезинфектанта может не хватать для полного растворения бактериального гликокаликса?

— Ты имеешь в виду, что эта твоя слизь обладает устойчивостью к моющим средствам?

— Возможно. Ведь, что такое хлоргексидин для бактерий? Лишь очередной агрессивный фактор внешней среды. Так, почему бы гликокаликсу не защитить их и от него тоже? Это бы объясняло, например, откуда в реанимациях берётся столько случаев инфицирования условно-патогенными энтеробактериями.

— Подожди, оппортунистические инфекции возникают оттого, что из-за сниженного иммунного статуса пациентов, находящихся в критическом состоянии, их собственная нормальная микрофлора становится патогенной. Просто накапливается слишком большая бактериальная масса на коже, на слизистых…

— Нет, друг мой! Оппортунистические инфекции имеют не эндогенный, а экзогенный характер: вентиляция, водопровод, еда, отходы, медицинские приборы, руки персонала, в конце концов! — всё окружение пациента, будучи покрыто бактериальной слизью, представляет серьёзную угрозу для его жизни.

— Мне кажется, ты преувеличиваешь.

— Может и так, но в следующий раз, когда вы в больнице столкнётесь с какой-нибудь загадочной и необъяснимой инфекцией, или как я её называю криптической инфекцией, то вспомни мои слова о гликокаликсе. Это поможет тебе найти причину.

— Не знаю о каких криптических инфекциях ты говоришь, поэтому давай, хотя бы, сперва разберёмся с нашей синегнойной палочкой.

Томас Мерри был скептиком. Он с интересом слушал разглагольствования Костертона, но до конца в них не верил. Билл, в свою очередь, был этому только рад, воспринимая подобное отношение как вызов — он считал, что если сможет убедить в своей правоте такого реакционера как Томас, значит убедит и любого другого врача. Запаковав анализы пациентов в термоконтейнер, Костертон улетел обратно в Калгари, тепло при этом попрощавшись с Мерри в аэропорту в духе знаменитой фразы Хамфри Богарта из финала фильма «Касабланка»:

— Томас, мне кажется, что это станет началом прекрасной дружбы!

Электронно-микроскопическое исследование осадков мочи, проведённое Биллом в лаборатории, выявило хорошо знакомый, окрашиваемый рутениевым красным, мукоидный внеклеточный материал. Изначальная догадка Костертона полностью подтвердилась — гликокаликс ингибировал покрытие бактериальных клеток антителами, из-за чего РИФ тест давал отрицательный результат. Это немного развеяло скептицизм Томаса Мерри относительно биоплёнок, однако, оформляя результаты совместной работы, он всё равно поостерёгся использовать в статье термин гликокаликс, заменив его на «мукоидный слой». Впоследствии, чем дольше медицинский микробиолог из Галифакса сотрудничал с Биллом, тем смелее он перенимал его терминологию: в исследовании адгезии бактерий и дрожжеподобных грибков Candida albicans к уроэпителиальным клеткам «мукоидный слой» у него стал уже «рутений-красно-положительным матриксом», затем трансформировался во «внеклеточные полисахаридные волокна», а в конечном итоге превратился в «гликокаликс».

В 1980 году в больнице Галифакса сразу несколько пациентов отделения реанимации заразились условно-патогенной бактерией Serratia marcescens. Внутреннее расследование доверили провести заведующему лабораторией Томасу Мерри. В ходе ретроспективного анализа ему удалось выяснить, что это был далеко не первый случай инфицирования серациями: проблемный оппортунист поселился в больнице около шести лет назад, заражая с тех пор до 200 пациентов в год. В чём же крылась причина? Без особого оптимизма Мерри просматривал кипы архивных документов, пока вдруг на глаза ему не попалось распоряжение главврача, датированное декабрём 1973 года, о переходе всех отделений на использование 2% раствора хлоргексидина в качестве основного антисептика для рук. «Не может быть!» — изумлённо произнёс Мерри, вспомнив слова Костертона об энтеробактериях и дезинфектантах.

Со всё возрастающим азаратом он продолжил распутывать этот эпидемиологичесий клубок, нити которого привели его в подвальное помещение, где располагалась больничная аптека. Именно сюда, прямо от производителя, в стерильных ёмкостях поставлялся антисептик в виде 4% раствора глюконата хлоргексидина. Далее в аптеке этот раствор разбавлялся до 2% водопроводной водой и разливался по четырёхлитровым многоразовым пластиковым бутылкам, которые разносились по отделениям. Когда антисептик где-либо заканчивался, бутылки возвращались в аптеку, промывались водой из-под крана и снова наполнялись. Томаса пробил холодный пот. Когда он спросил у фармацевтов, почему они не стерилизовали бутылки перед повторным использованием, в ответ прозвучало: «Доктор, вы что, с ума сошли? Зачем дезинфицировать флакон, в который потом заливается дезинфицирующий раствор?» Действительно, с таким утверждением было не поспорить. Для того, чтобы не прослыть среди коллег идиотом, Мерри позвонил Костертону и попросил о помощи:

— Алло, Билл? Помнишь, ты как-то рассказывал, что слизь защищает бактерии от антисептика? А как ты считаешь, могут ли бактерии, покрытые полимерным матриксом, жить прямо в бутылке с антисептиком?

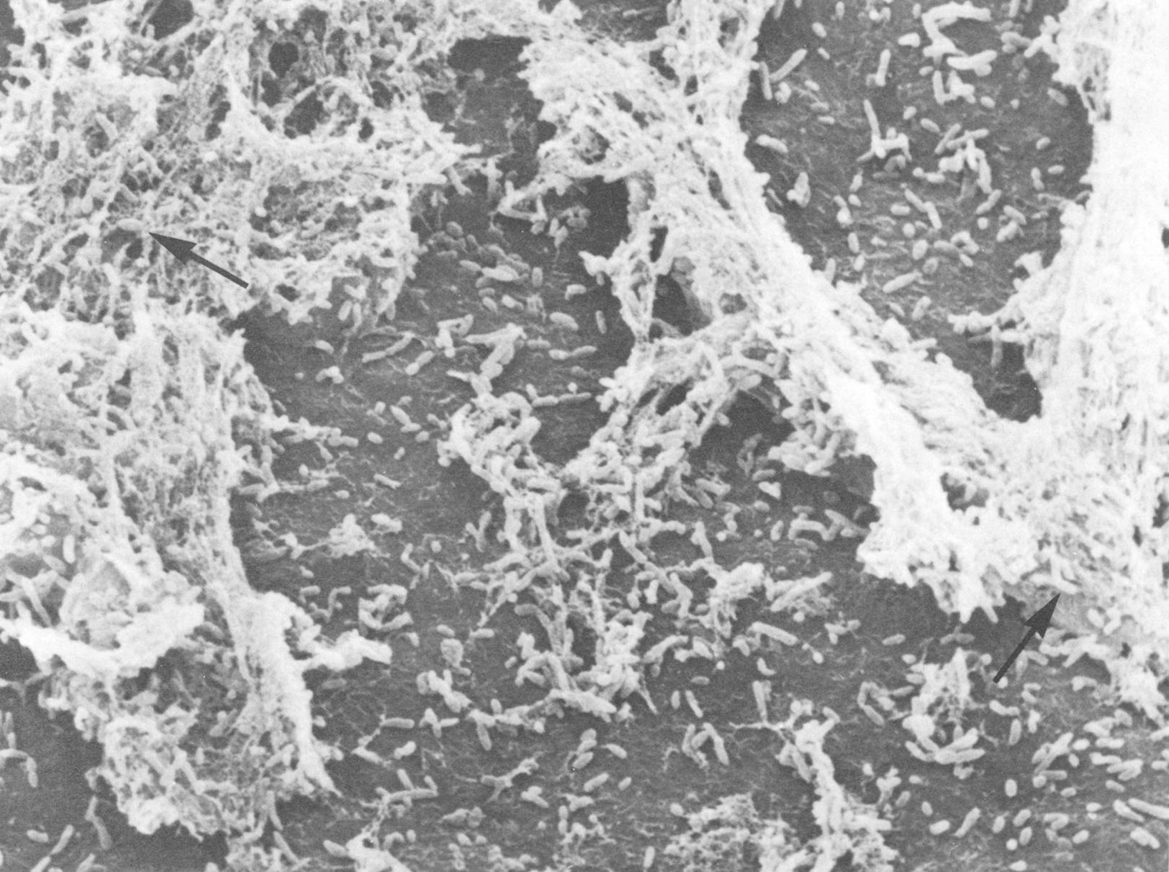

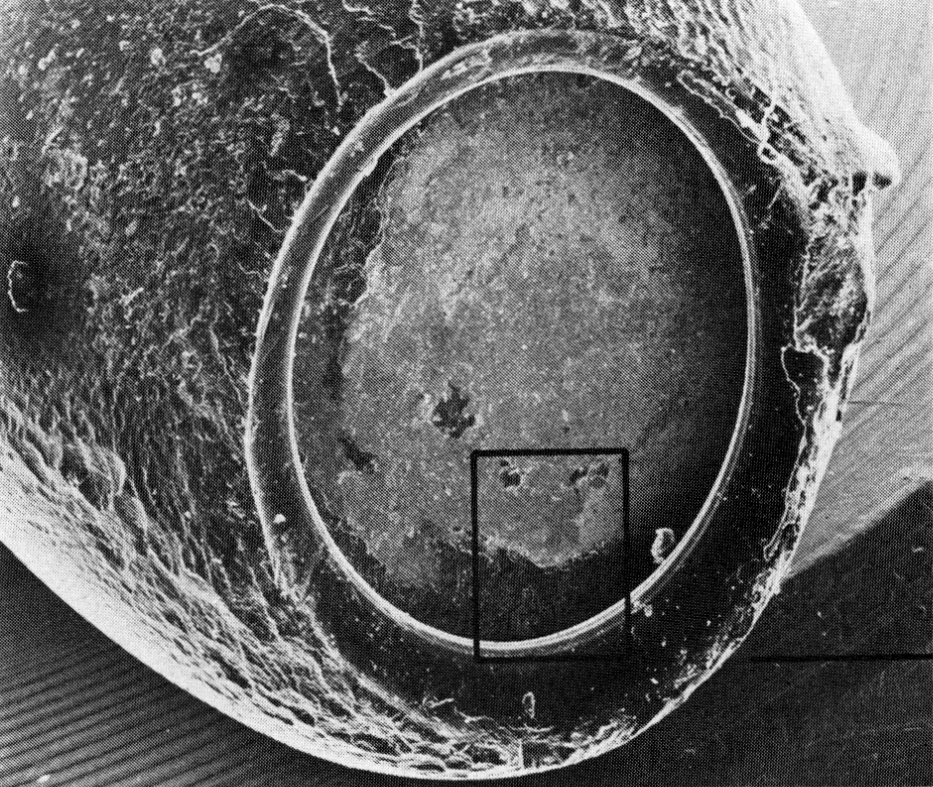

— Гликокаликс способен на всё! Срочно присылай мне эти бутылки, — восторженно прокричал Билл в телефонную трубку. — У нас как раз появился новый сканирующий электронный микроскоп (СЭМ). Теперь мы можем изучать прикреплённые бактерии, не отрывая их от поверхности. Таких фотографий ты ещё не видел!

Мерри прислал Костертону сразу десять бутылок с хлоргексидином. Билл отрезал от каждой небольшой кусочек пластика и после подготовительных процедур фиксации, металлизации[12] и сушки засунул их в СЭМ. Как и предполагалось, почти все бутылки изнутри были покрыты толстым слоем гликокаликса, из глубин которого на исследователей взирала довольная жизнью Serratia marcescens. В результате лабораторных испытаний выяснилось, что укрытая полисахаридным матом серрация выдерживала концентрации хлоргексидина, доходившие до 20 мг/мл, и могла выживать в бутылке с антисептиком на протяжении многих лет.

Когда Томас Мерри впервые повстречал Билла Костертона, он совсем не верил в биоплёнки; не верил в то, что псевдомонады в природе и в организме человека ведут себя одинаково. После исследования мочевых катетеров он согласился с тем, что слизистый матрикс существует, но отказывался верить, что гликокаликс даёт бактериями какое бы то ни было конкурентное преимущество. Случай контаминации хлоргексидина серрациями заставил его признать невероятные протективные свойства бактериальной слизи, но целиком принять концепцию хронических биоплёночных инфекций он по-прежнему не мог. Последний бастион сомнений Томаса Мерри пал летом 1981 года, когда в больницу Галифакса поступил пациент по прозвищу Бездомный Том.

Когда-то Бездомный Том был добропорядочным налогоплательщиком, примерным семьянином, ответственным работником, но из-за серьёзных проблем с алкоголем оказался один на улице. Уже несколько лет он жил в картонной коробке под мостом в доках Галифакса, шарился по помойкам и просил милостыню. Всё бы ничего, но вот, в один из дней Бездомный Том неудачно упал и повредил локоть на левой руке. Рана долго не заживала, несколько раз из неё сочился гной, но наш герой не унывал. Через три недели у него начались рвота и сильный озноб. На момент госпитализации температура поднялась до 39.2°C, а в посеве крови был обнаружен золотистый стафилококк. Лечащий врач назначил Бездомному Тому максимальную дозу клоксациллина (12 г/сут) и через несколько недель выписал его без каких-либо симптомов. Прошло всего каких-то шесть дней, и на пороге приёмного отделения снова появился бедняга Том. У него опять были тошнота, рвота, лихорадка и повышенная потливость, а в крови — золотистый стафилококк.

Томас Мерри присутствовал на врачебном консилиуме, собравшемся по случаю необычной хронической бактериемии. Тем же вечером он уже набирал хорошо знакомый телефон лаборатории в Калгари:

— Алло, Билл? У нас тут очень интересный случай неизлечимой бактериемии...

— Постой, дай угадаю: пациент хорошо откликается на терапию антибиотиками, полностью поправляется, а потом через несколько дней болезнь снова возвращается?

— Да, всё именно так. Насколько это может быть связано с гликокаликсом стафилококка?

— А из пациента что-нибудь торчит?

— В каком смысле?

— Какой-нибудь протез, катетер, ИВЛ… Сидячим бактериям обычно надо за что-то зацепиться в организме.

— Подожди, я посмотрю, — Мерри быстро пробежал глазами анамнез Бездомного Тома. — У пациента есть старенький кардиостимулятор.

— Бинго! Это то, что нам надо! К чёрту удаляйте этот кардиостимулятор и присылайте мне на анализ. Готов спорить, он весь будет покрыт полисахаридным матом S. aureus.

— А если без удаления попытаться увеличить дозу антибиотика?

— У вас ничего не получится. У пациента скорее откажут печень и почки, чем вы доберётесь до тех бактерий, которые укрылись в криптах[13] гликокаликса. Вы перебьёте только планктонные сообщества, свободно плавающие в крови, а через недельку-другую, когда стафилококки поймут, что засуха минула — то есть действие антибиотика прекратилось, — они повылезут из своих подземелий и снова разлетятся по всей кровеносной системе. Сообщество прикреплённых бактерий — это как раковая опухоль, продуцирующая метастазы. Пока не удалишь очаг, никакая химиотерапия тебе не поможет.

Консилиум врачей рассмотрел мнение Мерри и Костертона, однако для перестраховки было решено всё же пролечить пациента антибиотиками повторно. Мерри спросил Бездомного Тома, согласен ли тот на более длительную и серьёзную терапию, выходящую за границы клинических и рецептурных рекомендаций. Том задумался: ему нравилось спать на чистых больничных простынях, есть горячую еду, его забавляло всё то внимание, которое оказывали ему врачи и медсёстры, однако длительное пребывание в больнице без алкоголя существенно действовало ему на нервы. Он решил пойти ва-банк и выдвинул условие, что согласен на всё, только если ему разрешат каждый день проносить в палату выпивку. Томаса Мерри интересовал эксперимент, поэтому на небольшие слабости пациента было решено снисходительно закрыть глаза.

Каждый день Бездомный Том получал 14 г клоксациллина внутривенно и 600 мг рифампицина перорально в течение шести недель. Все симптомы ушли, признаков эндокардита или инфекции ложа кардиостимулятора не наблюдалось. Пациента выписали, но спустя девять дней он вновь оказался в приёмном отделении больницы Галифакса со стафилококковой бактериемией. На этот раз Бездомному Тому всё же удалили кардиостимулятор и только потом назначили клоксациллин в стандартной дозировке. От устройства отрезали внутрисердечный электрод и в стерильном контейнере отправили в Калгари. Под лучом сканирующего электронного микроскопа Костертон увидел, что вся внутренняя поверхность электрода была затянута биоплёнкой.

— Алло, Томас? Всё как мы и предполагали. Видимо, сначала золотистый стафилококк попал в кровь через рану на локте, а затем добрался до кардиостимулятора и, колонизировав его, постоянно вызывал криптическую бактериемию. Как дела у пациента после удаления?

— Спасибо, Билл. С ним всё в порядке — выписали. Надеюсь, что больше никогда его не увижу. Хороший малый этот Бездомный Том, но его пьяные выходки мне ещё долго будут аукаться.

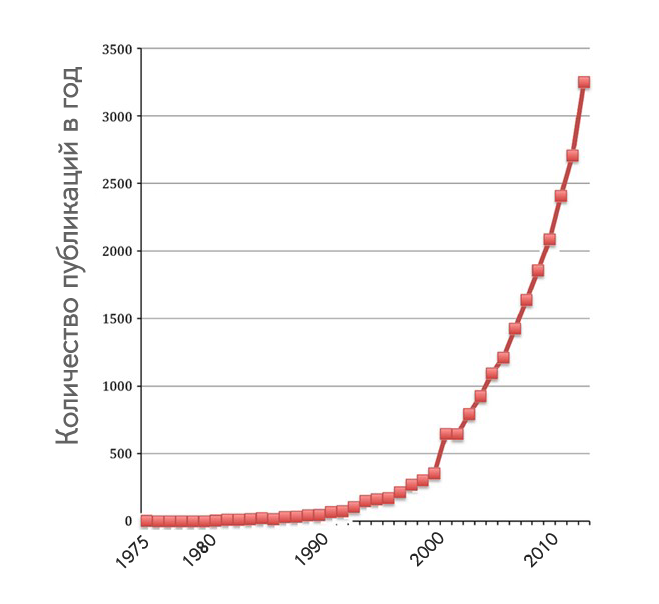

Бездомный Том стал первым в истории пациентом, кому в выписном эпикризе был поставлен диагноз биоплёночной инфекции, связанной с имплантируемым медицинским оборудованием (или девайс-ассоциированной). После того как в медицинском журнале была опубликована статья с описанием данного случая, транспортная служба сбилась с ног возить в Калгари огромное количество всевозможных клинических образцов: внутриматочные спирали, перитонеальные и внутривенные катетеры, желудочковые шунты, эндотрахеальные трубки — и везде Билл находил выстланные махровые ковры гликокаликса. Ежегодное количество публикаций его лаборатории выросло в три раза. Билл считал, что теперь-то уж сопротивление врачей будет сломлено и парадигма биоплёночных хронических заболеваний сдвинется с мёртвой точки, но нет. Кроме этих единичных вспышек интереса к случаям заражения имплантируемых устройств, медицинское сообщество по-прежнему упрямо игнорировало идеи и выводы Костертона.

— Я знаю, что происходит, — сказал как-то раз Билл своим подчинённым. — Врачи нас не принимают, потому что нам нечего им предложить.

— Как это нечего, босс?

— Вы знаете, что Луи Пастер был простым химиком, поэтому никто из врачей даже слышать не хотел про его микробную теорию. Но потом он создал лекарство от бешенства, и сами же врачи наградили его почётным званием доктора медицины. Мы с вами носимся по миру, запугивая всех и вся страшными байками про какие-то сверхзащищённые, покрытые непробиваемой слизью бактерии, а сами не предлагаем никаких путей для решения этой проблемы. Мы просим врачей отказаться от парадигмы излечимых планктонных инфекций, которую считаем неправильной, и предлагаем им взамен концепцию НЕизлечимых сидячих инфекций, которая на наш взгляд верна. Ну, и что бы вы сами выбрали на их месте?

Так Костертон загорелся идеей создать лекарство от биоплёнок. Он усовершенствовал устройство Роббинса, превратив его в аналог искусственного многопортового катетера: секции латексных дисков погружались в резервуар с подогретой до 37°C мочой (собранной у студентов), образуя канал, подключённый к перистальтическому насосу. Сидячие бактерии вели себя в такой системе так же, как и в любой другой агрессивной проточной среде — формировали биоплёнку, которую благодаря асептически извлекаемым секциям можно было легко изучать. Исследования синегнойной палочки, например, показали, что полисахаридный матрикс мог защищать бактерии от действия антибиотиков, в сотню раз превышающих концентрации, достаточные для планктонных штаммов. Фагоциты тоже не представляли никакой угрозы для бактерий, укрывшихся в гликокаликсе. Лейкоциты кружили над биоплёнками, словно охотничьи собаки над лисьей норой: они принюхивались, чуяли добычу, но обильно испускаемые ими нейтрофильные ферменты не проходили сквозь слой полисахарида, а лишь повреждали соседние клетки организма — именно по этой причине, кстати, при имплантации рекомендована иммуносупрессия, а все попытки создать ЛПС-вакцины от синегнойной палочки для больных муковисцидозом приводили лишь к смертельным исходам (в результате цитокинового шторма). В борьбе с биоплёнками могли помочь лишь окислители и альдегиды, но это никак не приближало Костертона к проблемам клинической инфекционной терапии.

— Хорошо, — выпалил как-то раз Билл, сидя в лаборатории с Гилом Гизи. — Очевидно, что эта избалованная и надменная дочь Асклепия и Эпионы — Панацея, не отвечает нам взаимностью, Гил. А что обычно делает мужчина, когда понимает, что красотка, за которой он так долго ухаживал, не обращает на него никакого внимания?

— Приударяет за её страшненькой подружкой?

— Бинго! Я на днях ещё раз внимательно перечитал биографию Пастера и меня осенило. Знаешь, почему микробиология начала своё восхождение не с инфекций у людей, а с исследования всяких шелковичных червей, брожения вина, прививок для животных?

— Нет, босс.

— Потому что как тогда, так и сейчас человеческая жизнь ничего не стоила, а вот текстильщики, виноделы и фермеры как раз наоборот теряли огромные деньги. И им было всё равно: существуют микробы или не существуют — главное, что Пастер вовремя появился и спас их толстые кошельки. Тогда-то они и подхватили на руки старика Луи вместе с его микробной теорией и торжественно внесли в Зал неувядающей славы. Нам тоже нужна такая отрасль, в которой люди теряют реальные деньги от гликокаликса. Или как ты говоришь — нам нужна «страшненькая подружка».

— И у вас уже есть такая на примете, босс?

— Да. Мы займёмся нефтянкой!

Проблемы нефтяной промышленности, связанные с образованием биоплёнок, были обнаружены докторантами Костертона ещё в начале 80-х годов. Это были и биокоррозия трубопроводов, и загрязнения вблизи нагнетательных скважин, и снижение проницаемости пластов. Заключив договор с одной из компаний, Билл с коллегами вылетели на место нефтедобычи в Австралию, где с помощью 15% хлорной извести очистили 60-метровую башню деаэрации, которая изнутри была вся покрыта толстым слоем гликокаликса. Нержавейка выдержала такую процедуру, но учёные продолжили поиск менее агрессивных биоцидов, таких как, например, глутаральдегид, который бы меньше повреждал металл. В ходе экспериментов с различными поверхностями выяснилось, что самым эффективным способом борьбы с биоплёнками была предварительная механическая очистка с последующим вытравливанием окислителем — физическое соскрябывание сидячих бактерий с поверхности экономило время элиминации и объём требовавшихся биоцидов.

В одночасье знания лаборатории Костертона стали востребованы по всему миру. Билл летал из страны в страну, заключая всё новые и новые контракты. Для Американских военно-морских сил его лаборатория разработала технологию очистки корпусов кораблей. Для нефтяной промышленности — способ внедрения биоплёночных микроорганизмов в пористые образцы горных пород, что повышало вторичную добычу нефти. А производители водоочистительных и фильтрующих систем заваливали Университет Калгари просьбами помочь им в разработке безопасной и конкурентоспособной продукции, на которую можно было бы наклеить продающую этикетку «100%-я защита от биоплёнок». Тогда же, кстати, родился и сам термин «биоплёнка».

Читая лекции для промышленников и инженеров, Билл понял, что для массового сознания слово «гликокаликс» не подходило — оно было слишком сложным для понимания, написания и запоминания. Перебрав несколько вариантов, он остановился на биоплёнке, и это стало точным попаданием в цель. О биоплёнках теперь говорили на радио и телевидении, пугали потребителей газетными заголовками. Производители разного рода оборудования, в том числе и медицинского, озаботились поиском материалов с антиадгезивными свойствами, препятствующими образованию биоплёнок. Они экстренно открывали при заводах собственные экспериментальные микробиологические отделы или заключали аутсорсные контракты, но ни одна лаборатория в мире не могла на тот момент конкурировать с Костертоном в понимании принципов образования внеклеточного бактериального матрикса. Микробиологи, живущие в старой парадигме планктонных бактерий, работали с «вялыми» (по выражению Билла) и нежизнеспособными лабораторными штаммами, выдавая своим заказчикам обнадёживающие результаты, но стоило только кому-нибудь прислать образец своего инновационного антибиоплёночного материала на оценочную проверку в Калгари, как тут же выяснялось, что все усилия разработчиков были напрасны.

Однажды компания DuPont — крупнейший химический производитель в мире, создатель легендарных кевлара, тефлона, нейлона и лайкры, — прислала Костертонону новый модифицированный материал с посеребрением, устойчивый к биоплёнкам. На его разработку DuPont потратила полмиллиона долларов, в то время как стандартный коммерческий тест лаборатории в Калгари стоил порядка четырёх тысяч долларов. Сотрудники Костертона по-классике погрузили материал в мочу, добавили несколько диких штаммов конкурирующих слизегенерирующих бактерий и спустя несколько часов наблюдали на его поверхности толстый слой полисахаридного мата. Когда Билл звонил вице-президенту DuPont, рассказывая о результатах проверки, то услышал в телефонной трубке тихий протяжный плач.

Успехи в промышленном секторе привели Билла Костертона в американский университетский городок Бозмен, где ему предложили возглавить исследовательский центр по инженерии биоплёнок. Наверное, любому человеку было бы тяжело расстаться с университетом, в котором он проработал почти 25 лет, вырастил около 50 аспирантов и докторантов, завоевал все возможные педагогические награды и премии, воспитал как тренер одну из лучших университетских команд по регби… Любому, но только не Биллу. В свои шестьдесят лет он смотрел только в будущее, и, не раздумывая, согласился на новую должность.

— Вивиан, что-то мы засиделись. Собирай вещи, нас ждёт Бозмен.

— Бозмен — это фамилия того замечательного инженера, с которым мы отдыхали прошлым летом в Альпах?

— Нет. Это город в штате Монтана, на северо-западе США. Но не расстраивайся, там тоже будет полно инженеров, и он тоже находится у подножия наших любимых Скалистых гор.

— Я уж думала, что ты остепенился, Билл, и что мы будем встречать нашу старость в Калгари.

— Я тоже так думал, Вивиан, но потом понял, что в мире есть два типа учёных. Одни как деревья растут ввысь и крепко врастают корнями в землю. У них мощный ствол, от ствола отходят всё новые и новые ветви — их ученики. Из учеников формируется пышная крона — их научная школа. А есть второй тип учёных, которые растут вширь как усы клубники. Это как раз про меня. Мне не интересно всё время сидеть на одном месте. Я выпускаю далеко вперёд свои отростки, ища новые плодородные земли. Где-то закрепляюсь, цвету и даю новые побеги, опутывая всю поляну вокруг своими научными идеями. Деревья — это столпы в науке, на них всё держится как на сваях, но с ними никогда не будет прогресса. Когда задует ветер перемен и почва истощится, они никуда не сдвинуться с места, а засохнут и умрут, как отмирает всё старое. И только у клубники есть шанс жить вечно, постоянно двигаясь навстречу новому и неизвестному, — Билл неуверенно посмотрел на жену. — Ты думаешь, я не прав?

— Я думаю, что очень сильно тебя люблю, клубничка ты моя, — ответила с улыбкой Вивиан и отправилась укладывать чемоданы по списку.

Костертон не мог жить без преподавания, поэтому помимо руководства исследовательским центром в Бозмене он ещё стал замдекана в Техническом университете Монтаны. Билл шутил, что это был, наверное, первый случай в истории, когда человек со школьной двойкой по математике занял такую должность. Он преподавал будущим инженерам биологию и был в восторге от их прагматического подхода к жизни. Студенты с техническим складом ума не тратили время на пустое философствование, не пытались строить фундаментальные теоретические концепции, а всегда сразу брались за дело: формулировали конкретные задачи и двигались к их решению. Наблюдая за их слаженной работой, Биллу пришла в голову гениальная мысль собрать в своём исследовательском центре межотраслевую команду, которая бы состояла не только из учёных-биологов, но и из промышленных инженеров, физиков, химиков, программистов и медиков. Каждый её член мог бы привнести из своей области знания что-то ценное, обеспечив синергический эффект. Чутьё не подвело Билла — такая стратегия привела его к грандиозному прорыву в изучении биоплёнок.

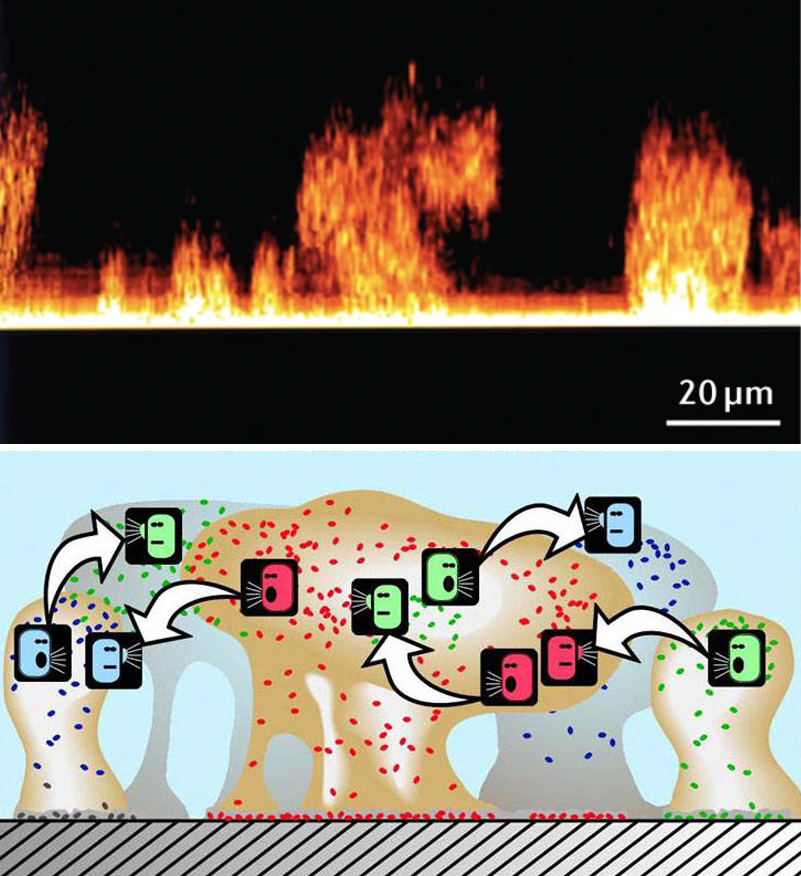

Началось всё с покупки конфокального лазерного сканирующего микроскопа (КЛСМ), который хотя и не давал такого высокого разрешения как электронный микроскоп, зато позволял получать изображения полностью гидратированных (то есть не высушенных) образцов в реальном времени и в трёх измерениях. Поместив на предметный столик стандартный кусочек латекса с выращенной биоплёнкой и взглянув на экран, Билл был настолько поражён увиденным, что просидел за новым микроскопом несколько ночей подряд, забыв о доме и семье. Оказалось, что гликокаликс представлял собой не однородный слой слизи, а сложные структуры микроколоний, которые принимали разнообразные формы. Костертон увидел настоящие спальные районы с грибоподобными многоэтажками, пронизанными множеством водных каналов. Эти каналы обеспечивали приток питательных веществ и отток продуктов жизнедеятельности — Билл даже разглядел, как через них проплывают амёбы.

Команда Костертона принялась за разработку всевозможные флуоресцентных красителей и зондов, которые позволяли бы исследовать водородный показатель, метаболическую активность и жизнеспособность биоплёнок. С помощью специальных щупов сотрудники центра обнаружили, что внутри башен-грибов поддерживались анаэробные условия, и что состав биоплёнки модифицировался в зависимости от давления внешней среды: в стоячей воде башни были мягкими, а при сильном потоке становились крепкими и эластичными. Сам внеклеточный матрикс тоже оказался не простым полисахаридом, а содержал большое количество внеклеточной ДНК, белки, липиды, а также специализированные ферменты для более эффективного переваривания субстратов, превращая слизь как бы во внешнюю систему пищеварения для бактерий.

Открытия следовали одно за другим. Казалось, что теперь учёные узна́ют о биоплёнках всё, но чем глубже они погружались, тем больше возникало вопросов. Например, при конфокальной микроскопии процесса воздействия антибиотиков на сидячие бактерии, выяснилось что полимерный матрикс, из которого были построены башни-грибы, никак не препятствовал диффузии антимикробных препаратов. Это был настоящий шок, ведь раньше считалось, что именно структура полисахаридных волокон защищала бактерии от действия антибиотиков. Ни одна из прежних теорий не могла объяснить происходящее. Неожиданно выяснялось, что спустя десятилетия исследований человечество по-прежнему ничего не знало и не понимало о биоплёнках. Учёные во всём мире были в нокауте. А что же Билл? А Билл наоборот будто снова ощутил себя молодым. Смахнув со стола в мусорку старые тетради, статьи и наработки, он радостно прокричал: «Сбрасываем этот закопчённый, отживший своё паровоз с рельсов в овраг и пересаживаемся на скоростной электропоезд! Нам нужна абсолютно новая концептуальная модель образования и жизнедеятельности биоплёнок. Призываю всех включить свою фантазию на полную мощность — мы пускаемся в дикую гонку!»

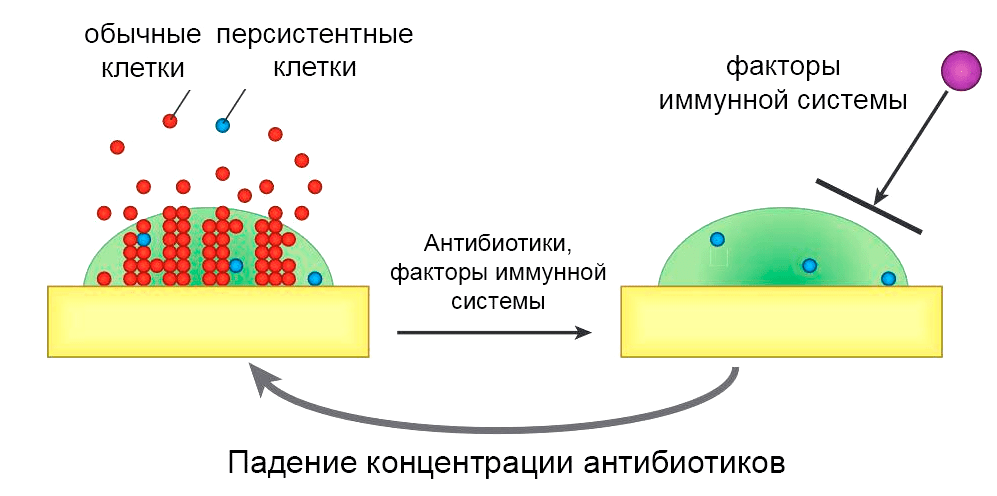

С помощью модифицированного метода консервации образцов группа Костертона смогла продемонстрировать наличие в биоплёнках разветвлённой сети нанотрубок и электропроводящих нанопроводов, соединяющих отдельные клетки. Оказалось, что бактерии внутри полимерного матрикса могли общаться и координировать свои действия с помощью чувства кворума, выделяя и обнаруживая в окружающей среде небольшие сигнальные молекулы (аутоиндукторы) и электрические сигналы. Оба этих фактора влияли на экспрессию генов внутри сообщества, приводя к дифференциации субпопуляций клеток или, попросту говоря, разделению труда: какие-то бактерии превращались в генераторов слизи, другие обеспечивали питание, третьи — размножение. Несмотря на генотипическое сходство бактерий, образующих биоплёнку, фенотипически это были абсолютно разные, непохожие друг на друга организмы. Диспергированные клетки-диверсанты, обладавшие большей вирулентностью, могли разрушать внеклеточный матрикс и выходить из него наружу, расселяясь по организму в планктонной форме. Клетки-самоубийцы бросались на антимикробные агенты и абсорбировали их на границе гликокаликса, становясь при этом прекрасным источником питания для оставшихся в живых и обеспечивая их некротрофический рост[14]. Кроме того, Билл обнаружил в биоплёнках большое количество клеток-персистеров, которые были толерантны к действию антимикробных препаратов. Такие бактерии переходили в состояние сниженного метаболизма, как бы впадая в спячку, и отключали многие клеточные системы, которые являлись стандартными мишенями для антибиотиков. Сохраняя устойчивость к большинству стрессовых воздействий, вроде колебания температуры или кислотности среды, персистеры служили для микробной популяции эдаким стратегическим резервом — Ноевым ковчегом, способным пережить мор, засуху и холокост.

Совершенствуя методы конфокальной и электронной микроскопии в сочетании с молекулярно-генетическим подходом, Билл Костертон получал всё новые и новые данные о биоплёнках, которые интегрировал в единую, динамически изменяющуюся концепцию. К концу 1990-х годов эта концепция наконец обрела необходимую стройность и непротиворечивость, став известной на весь мир как «модель биоплёнок CBE» (модель Центра инженерии биоплёнок). Приглашая профессиональных дизайнеров и художников, Билл создавал красивые схемы, иллюстрации, плакаты и видеофильмы, которые в простой и понятной форме рассказывали об открытиях его команды. Учитывая предыдущий опыт работы, он зорко понимал, что искусство презентации и общественная поддержка для научных исследований были не менее важны, чем всё остальное. Резонансная слава приносила учёным инвестиции в виде финансовых и человеческих ресурсов: богатые меценаты, равно как и госструктуры, предпочитали вкладывать деньги только в хорошо раскрученные, медийные проекты, а лучшие выпускники стремились поскорее трудоустроиться в самые популярные и широко известные лаборатории. Именно поэтому Билл никогда не ограничивался лишь академическими журналами, вынося достижения своей команды и на страницы научно-популярных изданий, и в эфир телеканалов, и выступая с общественными лекциями.

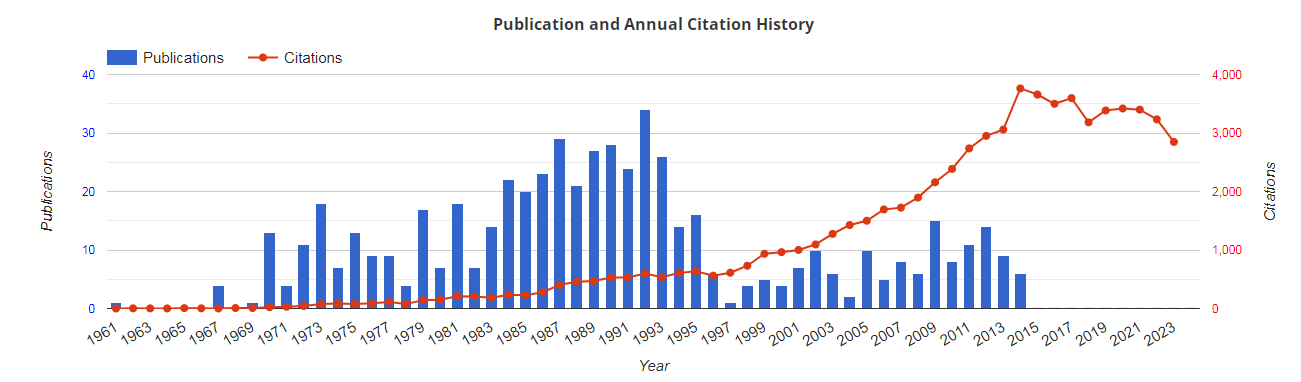

Он регулярно проводил собственные конференции по биоплёнкам, работал с разными институтами, заводил новые знакомства. В иной год он преодолевал на самолёте больше километров, чем потребовалось бы для полёта на Луну. Билл успел поработать с каждой хотя бы мало-мальски серьёзной научной группой в мире, которая изучала биоплёнки: со стоматологами, ортопедами, пульмонологами и многими другими специалистами. В его телефонной трубке только и раздавалось: «Как быстро вы сможете к нам приехать?» Это был настоящий международный триумф. После тридцати лет стагнации его научный индекс цитирования так стремительно взлетел, что Институт научной информации (США) присудил Костертону специальную награду. Надо сказать, что после 2000-го года почётные звания, премии и призы полились на него золотым дождём — в его честь даже назвали бактерию Costertonia aggregata.

Концепция хронических инфекционных заболеваний, вызванных прикреплёнными организмами, победно шагала по планете, привлекая всё новых и новых сторонников. Национальные институты здравоохранения США (NIH) в разные годы объявляли о том, что от 60% до 80% всех случаев бактериальных инфекций были связаны с биоплёнками, среди них: пародонтит, остеомиелит, эндокардит, синусит, муковисцидоз, хронические инфекции мочевыводящих путей, среднего уха, инфекции ран при сахарном диабете, девайс-ассоциированные инфекции и многие другие. Это был закономерный итог, к которому Билл Костертон шёл 35 лет.

В последние годы он ещё много раз менял должности и работы, переезжал с семьёй с места на место, и только его любовь к Скалистым горам оставалась неизменной. Здоровье, к сожалению, уже не позволяло ему совершать прежние многокилометровые переходы между скал, но зато каждый год Билл арендовал на неделю туристический лагерь на побережье озера Оканган и созывал туда всю огромную семью, друзей и коллег, с которыми когда-либо работал. Управляя моторной лодкой, он катал бывших аспирантов на водных лыжах, играл с внуками в монополию, душевно пел и как обычно много шутил.

В ноябре 2011 года у Билла был диагностирован рак поджелудочной железы. Имея столько знакомых медиков по всему миру, получить лучшее лечение было для него не проблемой. Уже в декабре его прооперировали и назначили курс химиотерапии. Ему было нелегко, но Билл никогда не унывал. Не представляя жизни без публичных выступлений, он в свои восемьдесят лет, превозмогая боль и усталость, летал по миру, чтобы прочитать очередную лекцию стоматологам и эндопротезистам, или дать интервью какому-нибудь телеканалу. Ничто не могло отвлечь его от работы. Счастливо отпраздновав Рождество, Билл строил большие планы на следующий год, но уже весной у него случился рецидив. Опухоль росла стремительно и агрессивно. Перед смертью микробиолог шутил: «Почему-то я всегда думал, что умру от какой-нибудь биоплёночной инфекции. Видимо, боялся, что биоплёнки обидятся на меня за то, что я столько лет за ними подглядывал в микроскоп и достанут меня. Но похоже, что всё это время они считали меня своим хорошим другом.» 12 мая 2012-го Билла не стало. Ровно через год попечительский совет Университета Копенгагена принял единогласное решение присвоить имя Костертона новому научно-исследовательскому центру по изучению биоплёнок — Costerton Biofilm Center.

P.S. В завершении хотелось бы сказать ещё несколько слов о судьбе больного муковисцидозом сына Билла Костертона — Роберте (который по семейной традиции выбрал себе имя «Боб»).

Ещё в детстве Боб внял заветам родителей и сосредоточился на том, чтобы прожить полноценную, долгую и насыщенную жизнь. С двадцати лет его велосипедные прогулки, заменившие перкуссионную терапию, приобрели обязательный и регулярный характер: где бы он ни находился, какая бы погода ни была за окном (снег или дождь), как бы он себя ни чувствовал (тошнота или лихорадка) — каждый день Боб выезжал кататься на велосипеде. Родители научили его держать болезнь под неустанным контролем, находить лучших специалистов, не бояться просить о помощи. Состояние его здоровья напоминало синусоиду: периоды мажорной ремиссии сменялись минорными рецидивами. Но даже в моменты беспросветных падений — когда тучи сгущались, и становилось совсем плохо, — Боб продолжал изо всех сил поддерживать себя в форме и никогда не сдавался. Возможно благодаря этому он каждый раз, каким-то чудом, умудрялся доживать до новых, прорывных открытий в терапии муковисцидоза. Так, например, в своё время он дождался появления Пульмозима (муколитического препарата) и ингаляционных антибиотиков.

Несмотря на болезнь Боб сумел получить прекрасное техническое образование и построить успешную карьеру инженера. Он женился, его жену зовут Кэти — она была аспирантом в Университете Калгари у его отца. Кэти и Боб очень хотели иметь детей, но из-за того что мужчины с муковисцидозом бесплодны, им пришлось пройти через процедуру экстракорпорального оплодотворения. В 2000 году у них родилась двойня: мальчик Лиам и девочка Никола. Всю жизнь Боб вёл активный образ жизни: как и отец он катался на горных лыжах, ходил в походы, сплавлялся на байдарках. К 2019 году его лёгочный показатель ОФВ1[15] упал ниже 40%, здоровье стремительно ухудшалось. Всем уже казалось, что это конец, но в ноябре 2021-го в Канаде был зарегистрирован комбинированный препарат Трикафта (CFTR-модулятор), который снова вытащил Боба со дна. Его ОФВ1 поднялся выше 50%, и он смог вернуться к любимому времяпрепровождению на свежем воздухе. В 2024 году Боб отметил 60-летний юбилей. Сейчас он прекрасно себя чувствует и мечтает поскорее увидеть внуков. Всем читателям Боб передаёт свой пламенный привет и желает никогда не сдаваться.

Автор статьи выражает огромную признательность Роберту и Кэти Костертонам (сыну Билла и его жене), Гарри и Джин Костертонам (младшему брату Билла и его жене), Шейле Нортон-Костертон (дочери Билла), а также Николе Костертон (внучке Билла) за неоценимую помощь, искренний разговор об истории семьи и предоставленные фото.

Примечания:

[1] Исследовательская группа Альберта Пребуса и Джеймса Хиллиера из Университета Торонто (Канада) в 1938 году создала один из первых просвечивающих электронных микроскопов в Северной Америке, а его совершенствование на кафедре физики продолжалось ещё вплоть до конца 1940-х, когда пальма первенства окончательно перешла Германии (Siemens) и США (RCA).

[2] В странах с платной системой высшего образования в главные задачи ректора входит создание конкурентоспособного и привлекательного для абитуриентов учебного заведения. Логика простая: чем больше людей поступит в ВУЗ, тем больше денег будет на балансе. Всемирно известные научные школы при университетах являются золотой жилой для руководства, их визитной карточкой и рекламным транспарантом. Такие школы обеспечивают доход не только от научно-исследовательских грантов, но и ежегодную прибыль от заинтересовавшихся наукой студентов, вынужденных оплачивать своё образование. Завести себе передовую научную школу мечтает любой ректор, однако для этого необходимо либо за очень большие деньги купить уже состоявшегося учёного с мировым именем (который перевезёт к вам своих сотрудников, патенты, идеи и разработки), либо попытаться вырастить своего кафедрального гения (беря во внимание связанные с этим инвестиционные риски, такие как, например, покупка электронного микроскопа). Если дорогой читатель вдруг переживает за благосостояние ректора Университета Западного Онтарио, то Роберт Мюррей (в честь которого, кстати, назовут Robertmurraya spp. и Deinococcus murrayi) впоследствии сдержит слово и прославит как себя, так и университет.

[3] В Канаде проживает четвертая по величине индийская диаспора в мире. Самая высокая концентрация индийских канадцев наблюдается в регионах Онтарио и Британской Колумбии. Индоканадская община начала формироваться ещё в конце XIX века. Её пионерами были пенджабские сикхи — ветераны Британской индийской армии.

[4] Клён сахарный (Acer saccharum) — дерево, распространённое на востоке Канады, в провинции Онтарио. Стилизованное изображение листа сахарного клёна занимает центральную часть на государственном флаге Канады, являясь символом этой страны.

[5] Муковисцидоз (кистозный фиброз) — это наследственное заболевание, при котором нарушаются функции желёз внешней секреции: слизеообразующих (респираторных, кишечника, поджелудочной) и серозных (слюнных, потовых, слёзных). Вырабатываемый ими секрет становится густым и вязким, образуя слизь, которая скапливается в лёгких, поджелудочной железе, печени, кишечнике и половых органах, ухудшая их работу и повышая риск инфекций и хронических воспалений. Без адекватного лечения болезнь протекает тяжело и имеет плохой прогноз, на который во многом влияет развитие хронической инфекции в нижних дыхательных путях. Бактериальные агенты при муковисцидозе специфичны, например, для раннего возраста характерно развитие инфекции, вызванной золотистым стафилококком, в дальнейшем к нему присоединяются синегнойная и гемофильная палочки. Данные возбудители устойчивы к лекарственным препаратам, что осложняет лечение, поэтому важно своевременно идентифицировать возбудителя и подобрать подходящие антибактериальные средства.

[6] Название необыкновенного, окружённого хребтами Скалистых гор озера Marvel, вода в котором имеет очень красивый насыщенный голубой цвет, с английского языка так и переводится «восхитительное».

[7] Отправной точкой в истории популяризации биоплёнок считается статья Билла Костертона «Как бактерии прилипают», опубликованная в 1978 году в научно-популярном журнале Scientific American.

[8] Если вам, дорогой читатель, на секунду показалось, что название отеля звучит немного по-русски, то вы не ошиблись. Гостиницу основал потомок русских эмигрантов Адольф Краснопольский. В 1865 году он приобрёл в центре Амстердама разорившуюся кофейню, которую со временем превратил в лучший в стране ресторан. Разбогатев на концепции комплексных обедов, Краснопольский начал выкупать соседние с рестораном здания, открывая в них поочерёдно бильярдную, летний сад, доходный дом, скотобойню для ресторана, кондитерскую, гостиницу, зимний сад, читальный зал, общественный бассейн и т.д. Комплекс зданий постоянно перестраивался, расширялся и объединялся. В 1880-е Краснопольский построил собственную электростанцию для освещения всех помещений лампочками Эдисона и основал энергетическую компанию, которая продавала излишки электроэнергии соседям. В 1890-е Краснопольский открыл ещё два ресторана в Лондоне, основал строительную компанию и умер очень богатым человеком в 1912 году. Новые владельцы и идейные наследники легендарного гостиничного комплекса продолжили дело Краснопольского, сохранив высочайший статус этого отеля до наших дней.

[9] Во время описываемых событий правителем Нидерландов являлась королева Юлиана.

[10] Гликокаликс — биологический термин, означающий надмембранный комплекс, принимающий участие в образовании контактов между клетками.

[11] Реакция иммунофлуоресценции (РИФ) — метод обнаружения бактерий в образцах. Принцип метода: к неизвестному образцу добавляют антитела, помеченные флуоресцентными красителями, специфичными для определённых бактерий. Если в образце есть искомые бактерии, то образуется комплекс антиген-антитело, обнаруживаемый флюоресцентным сигналом в виде свечения разной степени интенсивности и чёткости.